今回はちょっと趣向を変えて、日本アニメの先駆者・下川凹天(本名は下川貞矩(さだのり))を取り上げよう。凹天の読み方は「おうてん」と「へこてん」の2種類が伝わっており、どちらとも決め難い。両親はともに九州の出身だが、父・貞文が宮古島で教師をしていたため、凹天は1892(明治25)年に同島で生まれている。幼いころに父親が亡くなると、凹天は母親の実家がある鹿児島に移り、さらに東京の親族宅に引き取られた。

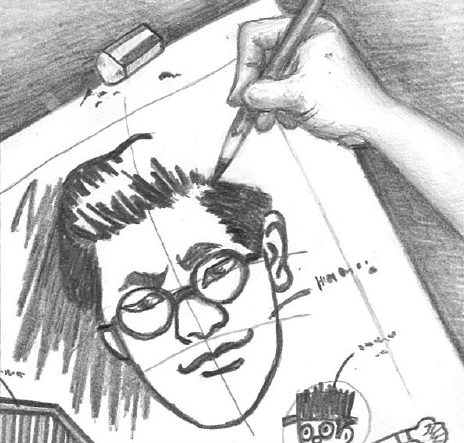

麹町小学校を卒業した凹天は漫画家の北澤楽天に師事、後に映画会社「天活」と契約してアニメを制作する。当時は欧米から輸入されたアニメが「線画」「凸坊」などと呼ばれて人気を集めていた。日本の映画各社もアニメ制作を模索し、凹天とほぼ同じ時期に日活では北山清太郎、小林商会では幸内純一がアニメに取り組んでいる。映画がまだサイレントでモノクロだった時代のことだ。

3人は欧米作品を参考にしながら、それぞれ独自に制作の工夫を試み、1917年に相次いで短編アニメが劇場公開される。その中で一番早かったのが、『凸坊新畫帖(でこぼうしんがちょう) 芋助猪狩(いもすけのいのししがり)の巻』あるいは『芋川椋三(いもかわむくぞう)玄関番の巻』とされるが、どちらも凹天の作品だ。凹天はこの年に5、6本のアニメを制作しているようだが、残念ながらフィルムの現存は確認できない。また凹天は作業に使う光源で目を患い、その後はアニメ制作から退いて漫画家に戻っている。もし彼がアニメを作り続けていたら、生まれ故郷の宮古島が作中に登場したかもしれない。

凹天については、沖縄キリスト教学院大の大城冝武が資料の渉猟と関係者へのインタビューを踏まえた詳細な年譜を作成しており、本稿でも参照させてもらった。また宮古島出身で編集者・ライターの宮国優子も縁の地を訪れるなどして、凹天についての共同研究を行っていた。私が幸内純一について調べていたため、宮国と顔を合わせると必ず凹天の話になり、凹天が沖縄を描いた漫画について教えてもらう約束もしていた。けれども宮国は3年前に急逝してしまった。彼女の手がけた調査がどう継続され、その成果がいつまとめられることになるのか、気にかかるところだ。

さて、3年半続けてきたこの連載も今回が最後となる。アニメにおける沖縄の描かれ方、沖縄の視点から見たアニメの現在、そして沖縄独自のアニメは成立するのかといった点について、議論のきっかけくらいは作れたのではないかと思う。まだまだ取り上げるべき作品や人物、気になるテーマはあるが、ひとまずここで区切りとしたい。

(世良利和・沖縄県立芸大芸術文化研究所共同研究員)

(おわり)