その日は梅雨空から一転して晴れていた。身を隠した公民館で母と祖父の一家3人、つかの間の団らんをしている時だった。さく裂音が突然響いた。気付くと母の体が覆いかぶさっていた。艦砲の破片に左胸がえぐられ、即死だった。祖父の息もなかった。7歳の少年は、戦争孤児になった。

那覇市首里山川町の嘉陽宗伸さん(82)。南方で戦死した父は、顔も知らない。きょうだいもいない。母が編んだパナマ帽が一家の収入源。祖父は畑仕事で生活を支え、自身もヤギと豚の面倒を見るのが与えられた役割だった。「貧しかったけれど、温かい家庭だった」。当時を振り返るのは、今も苦痛だ。

1945年4月に沖縄本島に上陸した米軍の攻撃は激しくなる一方だった。一家3人は真和志村古島(現那覇市古島)の自宅を捨て、南部に避難した。攻撃が激しい日中は身を潜め、暗くなったらさらに南へ。玉城村(現南城市)の公民館にたどり着いた時に、艦砲射撃を受けた。「母が守ってくれたんだろうね。けれど悲しむ余裕もなかったよ」。近くの畑に2人の遺体を埋めた。

独りぼっちになった嘉陽さんは、知らない大人の後を付いて逃げ回った。体はシラミだらけ。日中は艦砲射撃、夜も照明弾が上がれば攻撃がある。「砲弾でできた穴に隠れた。周りは水ぶくれした死体…」。道ばたの草を食べ、泥水でのどを潤した。4、5日後、トラックに乗った若い米兵に見つかり、荷台に載せられた。連れて行かれたのが、コザ孤児院(現沖縄市)だった。

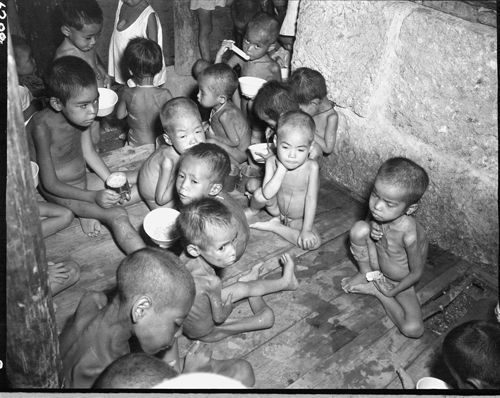

1枚の写真がある。45年8月4日に米軍が撮影した。民家の狭い部屋に、あばら骨が浮き出た裸の子どもたちが押し込まれている。「写真を見た時にぎょっとした。ひもじいし、恥ずかしいし、思い出したくもない」。写真左上で皿を手に、斜め下を向いた男児が嘉陽さんだ。

空き缶の半分に満たないおかゆに粉ミルク。栄養失調で見る見る腹が膨れる子ども。「夜は『アンマー(お母さん)よ』って声を押し殺して泣いてた人もいた」。昨日一緒に遊んだ子が次の日には死んでいた、ということもあった。

孤児院では、沖縄戦を生き抜いた元「ひめゆり学徒」が世話をしてくれた。言われた言葉が今も鮮明に残っている。

「生きなさい」

その後、現在の糸満市、那覇市首里当蔵町の孤児院を転々とした嘉陽さんを支える言葉となった。

(高田佳典)

やせ細った子どもたちが集められたコザ孤児院。左上に写る白い皿を持った少年が嘉陽宗伸さん=1945年8月4日(県公文書館所蔵)

やせ細った子どもたちが集められたコザ孤児院。左上に写る白い皿を持った少年が嘉陽宗伸さん=1945年8月4日(県公文書館所蔵)