真夏の青空が広がっていた。地鳴りのような歓声と指笛が延々と続き、観客が作り出したウエーブの大波は球場を2周、3周と回った。

2010年8月21日。興南が沖縄県勢として初めて夏の甲子園で優勝、そして史上6校目となる春夏連覇を果たした。深紅の大旗がついに海を渡る。詰めかけた4万3千人の、ありったけの歓喜の音がこだました。

「ちびっこ軍団が大きなことをやってくれた。甲子園で一戦一戦生まれ変わった」。興南の我喜屋優監督は気持ちの高ぶりを抑えるように静かに語った。

「(本土復帰前の1968年に)僕がパスポートを持って甲子園に出たときには今日という日が来るとは想像もしていなかった。42年間、待ちに待った。いろんな歴史を思い返して胸が熱くなった」

街から人がいなくなった「興南旋風」

2010年春の甲子園で優勝した翌朝。恒例の散歩中に、我喜屋は満開の桜を見上げて選手たちに語りかけた。

「花を支えているのは枝と幹で、それを力強く支えているのは目に見えない根っこだよ。満開の桜もいつか散るが、根っこがしっかりしていればもう一度咲く。切り替えて、夏に向けて根っこづくりをしよう」

言葉が示すように常に足元を見据え、ハンディをいいわけにしてこなかった。

1950年、6月23日。沖縄では戦争で犠牲になった人たちに祈りをささげる「慰霊の日」に、我喜屋は沖縄本島南部の玉城村(たまぐすくそん=現在の南城市)で生まれた。

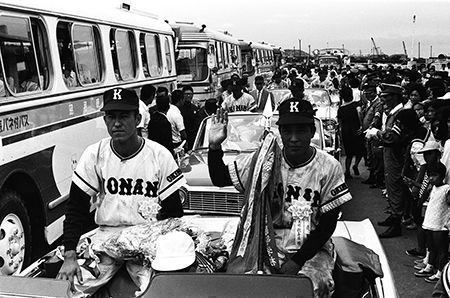

68年、興南高の主将として夏の甲子園に出場し県勢初のベスト4入り。それまで沖縄勢は春夏通じて最高成績は1勝という中での快進撃だった。準決勝の日は官公庁の窓口業務が止まり、国際通りはがら空きだったという。沖縄は米国統治下にあり、パスポートを手に船と夜行列車を乗り継いで甲子園入りした時代。興南ナインは「授業は英語ですか」などと質問されることもあったという。本土に負けまいとの県民の思いが球児の活躍に重なり、沖縄中が「興南旋風」に熱狂した。

「なんくるないさ」をなくせ

我喜屋は高校卒業後、社会人野球の大昭和製紙富士に入部。移籍した大昭和製紙北海道では74年の都市対抗大会で北海道に初めて優勝旗を持ち帰った。34歳で現役を引退した後も、北海道で社会人チームの指導者として活躍。強豪・駒大苫小牧高校にもアドバイスしてきた。北の大地で「冬から逃げない」と反骨心を持ち続けた。

2007年、興南の監督に就任した。38年ぶりに戻った故郷で取り組んだのがウチナーンチュの「なんくるないさ(何とかなるさ)」気質の排除だった。時間厳守や整理整頓など普段の生活からきめ細かく指導した。「常に五感を研ぎ澄ませば、試合でも直感が働いて先を読めるようになる」。毎朝の散歩では選手たちに見て聞いて感じたことを1分間のスピーチにまとめさせた。

「逆境を友達に」。雨期にも似た沖縄の梅雨の時期には、長靴と雨がっぱ姿で練習した。春の甲子園で寒さに手がかじかんでもバットが振れるよう、氷水に手を浸してから打撃練習に臨み、夏の甲子園で猛暑に耐えられるようユニホームの下にかっぱを着てノックや投げ込みをした。春夏連覇を達成した際は、徹底した練習姿勢や、選手たちのしっかりした口調にも注目が集まった。

「高校野球は甲子園が目標になりがちだが、それだけではなく、その先の自分づくりをしっかりやらせたい」。日頃の生活や野球の練習を通して、人としての根っこづくりをしたいという信念は今も変わらない。

(大城周子)