「75年たっても、深刻ないくつかの出来事はいつまでも忘れられないです」。梅雨空の下、古堅実吉さん(90)は一つ一つ記憶をたどるようにゆっくりと語り出した。

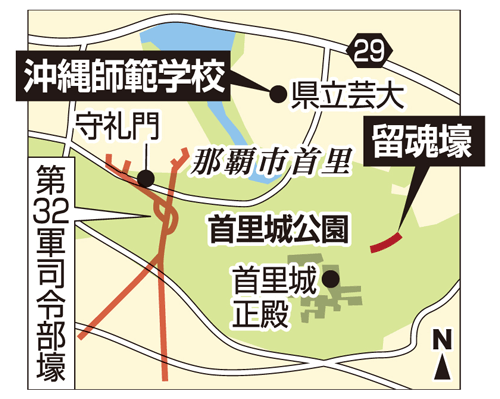

1944年4月、首里城のすぐ北側にあった沖縄師範学校に入学した。古都の風情や首里城の威厳あるたたずまい。はるばる本島北部の国頭村安田からやって来た少年は奮い立たった。「首里の地で学べる喜びと緊張感で、意欲に満ちていた。首里城を見ると、大事なものに接しているという雰囲気で、頑張らんといかんぞと自分に言い聞かせた」

沖縄師範学校は教員を養成する機関だ。しかし、その学びはそこそこに、軍の陣地壕や師範学校の避難壕「留魂壕」の構築作業などに従事するようになった。

45年3月。一時帰郷していた1年生へ学校に戻るよう命令が下った。古堅さんはやんばるから1週間歩き続け、22日夜に寄宿舎へ到着。友人たちとたわいもないおしゃべりを楽しみ、「久しぶりに温かい布団で休める」と眠りに落ちた。心休まる最後の夜になるとは思いもしなかった。

翌朝、米軍による爆撃が始まった。沖縄戦の始まりだ。たちまち激しい艦砲射撃が襲いかかり、米軍の本島上陸が迫った。31日には師範学校の全職員と生徒が留魂壕の前に集められ、鉄血勤皇隊への招集を告げられた。半袖半ズボンの軍服に着替えた少年たちはそれぞれの任務を胸に、戦場へ向かった。

「与えられた任務は全てを投げ打ってやらなくちゃいけないとたたき込まれていた。それが当時の自分たちの体中に染みこんだ考え方だった」

古堅さんたち「自活班」は食糧確保の活動にあたった後、首里城地下に構築された軍の司令部壕へ発電機の冷却水を運ぶ任務に替わった。

井戸まで70~80メートルの距離を何度も往復する。発電施設は壕の入口脇にあり、時折、外の空気を吸いに出てきたと思われる軍の幹部に出くわした。ある参謀が、日本と同盟国であるドイツの降伏を教えてくれたこともあった。

軍の中枢があった首里一帯は激しい攻撃を受け、畏怖の念を抱いた首里城も焼け落ちた。「燃えていると友人から聞いたが見に行ける状況ではない。『やられたか…』という雰囲気だった」。高くそびえていた城壁は崩れ落ち、正殿跡を横切って作業場へ通うようになった。

鉄血勤皇隊に動員された沖縄師範学校の生徒は386人。約6割の226人が戦死した。最初の犠牲者、久場良雄さんは、古堅さんが寄宿舎で机を並べきょうだいのように慕った先輩だった。留魂壕入口で被弾して脚や顔半分を失い、命が消える間際まで母親を呼んでいた声が今も耳から離れない。冷却水を運ぶ作業中に「ひと休みしよう」と声を掛け合った友が、飛んできた砲弾で即死するのを目の当たりにした。

友人の犠牲について切り出すと古堅さんは1分半も黙り込んだ。「言葉がなくなってしまった」とつぶやき、言葉を継いだ。「一種の危機感があります。15歳だった私が91歳になる。あの地獄の戦を経験した人がいくらも残っていない中、どう後の世代につなげていくか」。令和の時代になっても続く基地問題、米国に対する日本政府の姿勢を厳しく批判する。「沖縄戦がありましたよ、大変でしたよ、で終わらせてはいけない。戦への道を繰り返そうという強い動きが心配だ」

雨が上がり、強い日差しを背にした古堅さんが言った。「『危機感があります』などと言わずに済むような世の中に。みんなで力を合わせてつくり上げていきたい」

(大城周子)

鉄血勤皇隊として動員された沖縄戦を振り返る古堅実吉さん=2020年6月10日、那覇市泉崎の琉球新報(又吉康秀撮影)

鉄血勤皇隊として動員された沖縄戦を振り返る古堅実吉さん=2020年6月10日、那覇市泉崎の琉球新報(又吉康秀撮影)