沖縄戦で米軍が沖縄本島に上陸した1945年4月初旬、玉城村(現南城市)親慶原。当時14歳だった喜舎場清三さん(90)=浦添市安波茶=は、父・朝理さんと共に集落内の広場にいた。前日、親子でガマに身を寄せていたところ、訪れた地域の役員3人が「15歳以上の男性は明日出るように」と集合を呼び掛けていたからだ。

当時、玉城村には独立混成第15連隊(美田部隊)が駐屯していた。同村糸数のアブチラガマを陣地として整備し、連日出撃していた。部隊からの要請を受けた村が、防衛召集の対象ではない住民らの動員に関わっていた。「軍隊からの命令だから断れなかった。断ったら銃殺さ」。数え年で15歳だった喜舎場さんも召集に応じた。

広場に集まったのは15歳から60歳までの男性。国民学校の同級生や先生、親慶原の先輩らの姿もあった。住民らは、その場にいた日本兵から義勇隊への動員を告げられた。法的手続きを経ない「根こそぎ動員」を伝えられた瞬間だった。「国のために死ね」と教えられていたから、戦争に行くのは当然だと思っていた。民間人だったが、喜舎場さんは戦場に身を投じた。

喜舎場さんは玉城国民学校に通っていた。45年3月24日、親慶原に艦砲弾が撃ち込まれた。両親と兄の家族4人と近くのガマに逃げ込んだ。4月には沖縄師範学校への入学が決まっていたが、進学はかなわなかった。代わりに告げられたのは、義勇隊員になること。隊員の中では最年少だったとみられる。

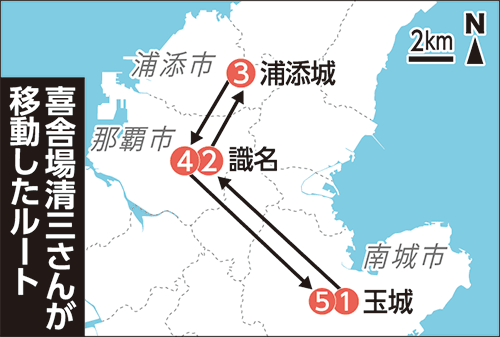

喜舎場さんによると、各区から集められた義勇隊員は、4~5人ずつ部隊に配属された。任務が始まるのは午後5時ごろ。各隊に引率の日本兵が1人ついた。一晩かけて旧真和志村識名を通って前線の浦添城へ弾薬や食糧を運び、翌日の午前10時ごろに村に戻った。

十数回にわたる従軍のたびに、義勇隊員が亡くなっていった。夜が明けて明るくなった帰り道には、多くの死体が転がっていた。「何も思わなかった。戦争はそういうものだった」。恐怖や悲しみを感じる心はまひしていた。

4月下旬、部隊が南部への撤退を始めると、義勇隊にいた親慶原の先輩から「あんたがたは家に帰りなさい」と促された。「一番若くて身体も小さい僕らを見かねたんだろうね」。同級生1人と一緒に逃げるように走って、家族のいる親慶原のガマに戻った。

6月初旬に仲村渠二区(現南城市玉城仲村渠)で米軍に捕まった。家族とともに馬天港を出て北部の宜野座、辺野古の収容所へと移動した。母と兄は収容所で衰弱し亡くなった。

喜舎場さんは、当時のことを「子どもでまだ何も分かっていなかった」と振り返る。「でも今はおかしくなっていたんだと分かる。戦争は人を狂わせるものなんだよ」

(嶋岡すみれ)