▼(1)「沖縄のガンジー」阿波根昌鴻さん支え、非暴力の土地闘争を今に から続く

謝花悦子(83)は1938年7月13日、伊江島中心部の西江前区に謝花家の長女として生まれた。元気な子どもだったが、3歳で骨の結核「カリエス性骨髄炎」を発症し、骨が折れるような痛みに苦しむようになった。那覇の医師にも「治療は困難。生きることはできない」と宣告され、身動きひとつ取れず痛みと戦う日々が続いた。

44年ごろ、日本軍が伊江島に部隊を配置したのに伴い、日中戦争に出征していた父・常正が島に戻された。家族は常正の帰還を喜んだ。米国との戦争に備えて飛行場建設や陣地構築が進む島の様子に、常正は「この島では生きられない」と本土疎開を家族に提案。祖母と、死にひんした状態の悦子は島に残そうとしたが、母ハルが「家族は一緒でなくてはだめだ」と訴え、本土疎開は断念した。

それでもこのまま島にはいられない、と一家は今帰仁村に避難することになった。45年4月中旬、両親と祖父母、悦子、6歳下の弟、おば2人とその子5人の計13人で今帰仁村に渡った。米軍が4月16日に伊江島に上陸する直前だった。

日本軍から3日間の許可を得て家族を今帰仁村に避難させた常正は、同村内に壕を掘り、家族全員を中に入れると、「戦争が終わったら迎えに来る」と言い残して伊江島に戻った。その翌日、米軍が島を包囲して攻撃を仕掛け、常正は戦闘で命を落とした。16日に米軍が島に上陸して21日に占領するまでの5日間の激戦で、日本側は軍人約2千人、島民約1500人が犠牲になった。

今帰仁村への空襲が激化すると、壕のそばにも爆弾が落ち、一家は壕を出た。子どもが多いため他の壕にも入れず、爆撃から逃げて山中を歩き回った。ハルは動けない悦子を担いで逃げた。「本当に母には苦労を掛けた。よく生き残ったもんだとつくづく思う」。終戦後、家族は旧久志村の伊江村民収容地で食料難に悩まされながら過ごし、47年に伊江島に戻った。

土地接収

47年の帰島許可を受け島民の多くが島に戻ると、既に島の63%の土地が米軍に接収されていた。50年に朝鮮戦争が始まると、伊江島の飛行場が米軍の出撃基地として使われた。

島民の生活が軌道に乗り始めた53年4月、米民政府が「土地収用令」を公布し、全県下で農民の土地の接収が始まった。伊江島では54年6月、島の西側の真謝区と西崎区の4戸から立ち退きさせられた。55年3月には米軍が大型船で上陸し、真謝区の住宅13戸をブルドーザーなどで破壊。農地10万坪も焼き尽くされ、米軍の演習場に変わった。

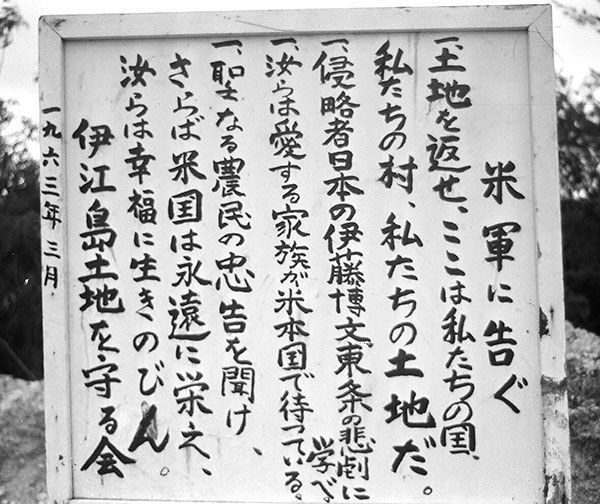

農民らは生きるため、演習場に入り自分の畑で作物を育てた。しかし逮捕され、実った作物の収穫すらさせてもらえなかった。阿波根昌鴻ら真謝・西崎区の住民は米軍と闘う上での決まり事として非暴力を徹底した11項目の「陳情規定」を定め、闘争を続けた。55年7月には「乞食行進」を実施して世論に訴え、「島ぐるみ闘争」の導火線となった。

後に、島民から土地を収奪し作った演習場で米軍が60年代、核模擬爆弾の投下訓練を繰り返していたことや、74年には復帰後初の核模擬爆弾投下訓練が行われたことが判明した。背景には69年の沖縄返還決定時に日米間で交わされた、有事に沖縄へ核を再持ち込みする密約があった。

東京での衝撃

一方、悦子の闘病は10代後半になっても続いた。回復したと思ったら、また別の部位が痛み出し、小学校も中学校も通えなかった。

ある時、祖父と親しかった阿波根に世話され、国から派遣された医師に診てもらった。医師は「発病当時なら飲み薬で簡単に治ったのに、なぜこんなひどいことになったか」と驚いた。悦子は医師の言葉に、戦争があったせいで治る病気も治せなかったのだと気付き、その日のうちに「生涯を平和運動にささげよう」と決心した。この時から阿波根との歩みが始まった。

60年ごろ、那覇の病院で3年かけて3度の手術を受け、松葉づえで歩けるようになった。「無学では働けない」と、弟がいる東京に行くことを決めた。60年代、阿波根は「闘うためには理論を身に付ける必要がある」と、中学卒の島の若者を学ばせるためのカンパを募り、東京にあった労働者のための学校「中央労働学院」に延べ20人を送り出していた。悦子は24歳だった63年から3年間、家族の仕送りを受けながら同学院に通い、政治や経済を学んだ。阿波根から届く手紙で島の闘争の様子を知った。

入学すると、本土の学生から「言葉は通じるんですか」「ドルはどこで換金したんですか」などと次々に質問された。ばかにされていると感じ、3カ月間口をきかなかったが、やがて講師に「私も同じことを聞きたかった。みんな正直な疑問をぶつけているんだよ」と言われた。本土の多くの人間が沖縄の事情を全く知らず、外国とすら思っていることにあぜんとした。

闘争と共に

悦子が66年に学業を終えて伊江島に帰ると、同年7月に米軍が島にホーク・ミサイルを持ち込んだ。「演習目的」として7月12日に2基が持ち込まれ、15日に撤去するまでの4日間、延べ2千人の村民が飛行場周辺に座り込んだりデモを行ったりして抗議した。

米軍は「5日間のみ。農作物に被害は与えない」と強調したが、村民は土地接収で学んだ米軍の手法から「条件はごまかしだ。ミサイル基地を建設するつもりに違いない」と警戒。最終日は撤去されトレーラーに積まれたミサイルを追い掛け、数百人がトラックやオートバイで桟橋に詰め掛け「出て行け」と叫んだ。

阿波根は著書「米軍と農民」で、この時のことを「アメリカはすごすごと(ミサイルを)持って帰りました。わしらは、アメリカの力に限りがあることをはっきり知りました」とつづっている。

この頃、阿波根たちは闘争の拠点として「団結道場」の建設を計画していた。一方で伊江島生活協同組合も立ち上げ、島の中心部に衣食住全てを扱う店が入った3階建ての建物を建てた。生協は平和運動を続ける資金捻出と、店が少ない伊江島の島民の不便を解消する二つの役割を担い、仕入れから販売まで全般を悦子が任された。

70年に団結道場が完成。84年には平和思想を啓発普及する「わびあいの里」や、その敷地内に阿波根が土地闘争で収集した物を展示する「反戦平和資料館 ヌチドゥタカラの家」なども完成し、県内外から人が訪れるようになった。阿波根は来館者に伊江島の過酷な経験を話して聞かせた。

悦子は90年代まで生協を切り盛りし、阿波根たちの土地闘争や反戦平和活動を支えた。2002年3月に阿波根が101歳で生涯を終えると志を継ぎ、平和の心を伝え続けている。

夢

戦後、島の面積の63%を占めた米軍基地は、土地闘争によって35%に減った。しかし現在も島民はパラシュート降下訓練に伴う事故などに悩まされている。

復帰50年に向ける悦子の視線に「祝賀」の色は薄い。記念式典を県と共同で開催することを発表するなど、沖縄重視の姿勢を強調する日本政府に違和感も感じる。「沖縄が日本の一部だったからこそ地上戦に使われ、米軍基地を置かれた。全て日本がやったことだ。それなのに復帰前の沖縄の苦難については『日本ではなかった』と見て見ぬふりをする。都合良く歴史を区切って利用することは、あってはならない」と指摘する。

反戦地主を貫き、裁判で国とも闘った阿波根の土地は今、米軍基地になった。戦争ができる準備を進める政府の態度にむなしさも感じる。しかし戦争という人災の経験者として「あってはいけないことだ」との信念は変わらない。「いつか土地を取り戻し、阿波根が夢見た農民のための学校をつくりたい」。きっぱりと言い、唇を結んだ。

(文中敬称略)

(岩切美穂)

「病気が治ったら、石垣全体を支える小さな石のように世の中を支える人になりたいと考えていた」と振り返る謝花悦子さん=1日、伊江村の「わびあいの里」

「病気が治ったら、石垣全体を支える小さな石のように世の中を支える人になりたいと考えていた」と振り返る謝花悦子さん=1日、伊江村の「わびあいの里」