「私たちのことを覚えていてくれたんだ」。

那覇市出身の宮里富子さん(88)は、戦時中に避難した真壁村伊敷(現糸満市)で出会った比嘉徳太郎さんに恩義を感じていた。12歳だった宮里さんは伊敷で父を亡くし、母と2人で途方に暮れていた。その時、父の埋葬を手伝ってくれたのが比嘉さんだ。

戦後77年。恩人の心の内を知る由もないと思っていた今年6月20日、宮里さんは那覇市史に収録された比嘉さんの証言を初めて目にした。

戦時中、宮里さん一家は南部へ避難し、伊敷の集落に身を潜めていた。安全な壕を探しに出た父は、米軍機の攻撃を受け肩を負傷した。手当てのかいなく父は亡くなったが、母は「死ぬ時はみんな一緒」と、その場から動こうとしなかった。 恩人の比嘉さんが現れたのはその時だ。

大柄だった父を埋葬し、目印として大きな石と松の枝を添えてくれた。埋葬が済むと母と避難を続けて戦禍を生き延びた。

戦後、目印のおかげで父の遺骨も探し出せた。

「あの時のお礼が言いたい」。宮里さんは比嘉さんを探した。しかし情報はほとんどなく、見つけたのは1980年代後半。戦後40年以上が過ぎていた。高齢となった比嘉さんは体調を崩して話せる状態ではなかった。「覚えていますか」との問い掛けに、返ってきた言葉は「どうだったかな」。その後、比嘉さんは亡くなった。

もう、比嘉さんの胸中を知ることはできないと宮里さんは思った。ところが、那覇市史に比嘉さんの戦争体験が残されていた。宮里さんのこともしっかり覚えていた。

「嘉数(宮里さんの旧姓)という人が家族と共に避難していたが主人が負傷し、その傷口の治療に豚脂が使われていた。その人は山の斜面を歩き壕を捜しているときトンボ(米軍の偵察機)にみつかり、機関銃で肩を射たれていたが、間もなく死亡したので、その奥さんを手助けして埋葬してやった」(市史抜粋)

市史の記述と記憶がぴたりと一致し、宮里さんの目に涙があふれた。「私たちのこと覚えていてくれたんだ」

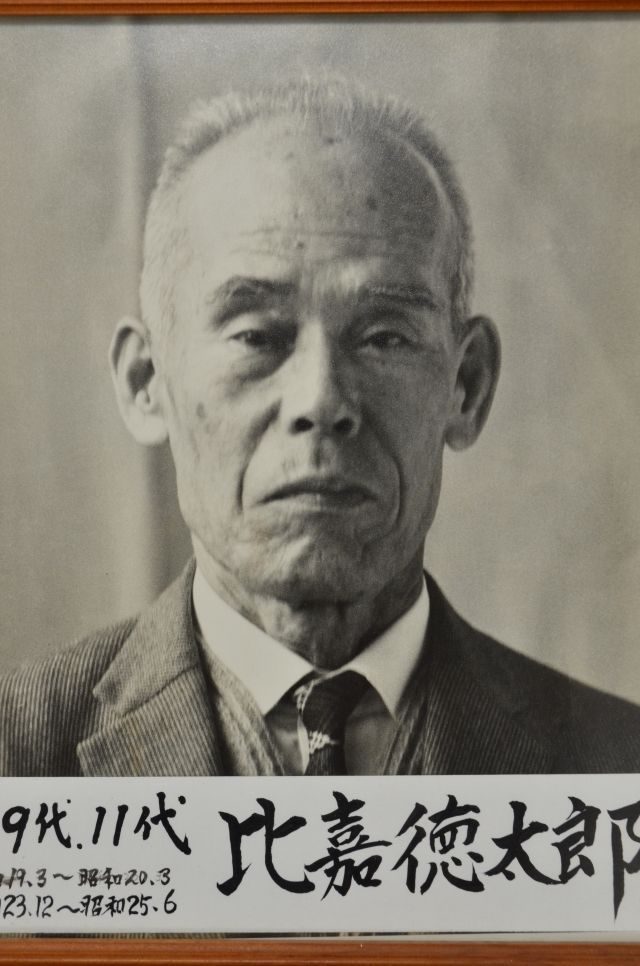

市史によると、比嘉さんは当時、県立工業学校(現沖縄工業高校)の校長だった。動員で生徒が東風平の地下壕を掘っていた時は、落盤しやすい土質で危険だからと、軍に作業中止を懇願する一面も。学校で軍人精神について訓示したことには「(生徒が)自分を殺して、ただひたすらに皇国のために尽す姿は涙ぐましいものがあった」と吐露している。

病身のため軍には召集されず、避難中に宮里さん一家と遭遇していた。

「戦争中に人助けなんてできないよ。やっぱり立派な人だったんだねー」。比嘉さんの人柄を知り、宮里さんは「神様みたいな方だ」と何度も口にした。

宮里さんは慰霊の日に限らず、晴れた日には父が埋葬されていた場所や避難先を巡り、子や孫に戦争体験を伝えている。比嘉さんが恩人であることは家族の共通認識だ。

「立派な方だったと伝えていきたい」。心が晴れた宮里さんに笑顔が戻った。

(稲福政俊)

【関連記事】

▼記憶から記録へ 住民の沖縄戦、全41市町村史に 活用に課題も

▼ミスチル、サザン、モンパチ、HY…【#慰霊の日に聴きたい歌】

▼陸自沖縄トップ、例年の「参拝」中止か 沖縄戦の司令官弔う慰霊塔 「私的」に疑義でる中