今回のお悩み

沖縄の島しょ地域で事業を営んでいる者です。

島に若者はほとんどいない状況で、求人活動はどのようにすればいいのでしょうか?

今回の回答者は…

採用のことならお任せ

ファンシップ代表取締役で採用コンサルタントの

小宮仁至さんです。

私は20年超沖縄に住んでいますが、本島に住んでいますので、宮古、石垣をはじめとした島しょ地域のことはさほど詳しくありません。実際、沖縄本島在住の人で、他の島しょ地域に行ったことすらない人は、結構います。

ただ「母方のルーツは宮古です!」とか「父は石垣の出身です。」という人になると、まぁ珍しくはない。というのが沖縄本島に住む人の平均的な感覚かと思います。

今回は、そんな近くて遠い、知っているようで知らない、沖縄の島しょ地域の求人・採用事情のご相談です。

私は採用コンサルタントとして数年前から宮古・石垣には年に1度セミナー等で訪問していましたが、今年は公的な専門家派遣事業の関連で、宮古、石垣、西表、久米島と連続して訪問し、その島で働く人たちから現状をヒヤリングする機会を得ました。

「島しょ地域の事業者は求人していない!?」

さて私は、採用コンサルタントとして「人手不足で困っている」という事業者から相談を受ける立場なのですが、まず驚くのは多くの事業者が求人を出していないことです。

「規模が小さい事業者が多く、忙しい」「何をしていいか、分からない」

という理由もあるのですが、事業者のみなさんから出てくる声は大抵こうです。

「だって、まわりに人なんていませんよ」

あなたみたいな他所から来た人には分からないだろうけど、今、本当に島には人がいないんだ。仕事を探しているような人がいたら、すぐに分かる。そもそもそのような人は見たことがない。うちの島はそのくらい小さな島なんだ。

と、まあこんな感じでしょうか。

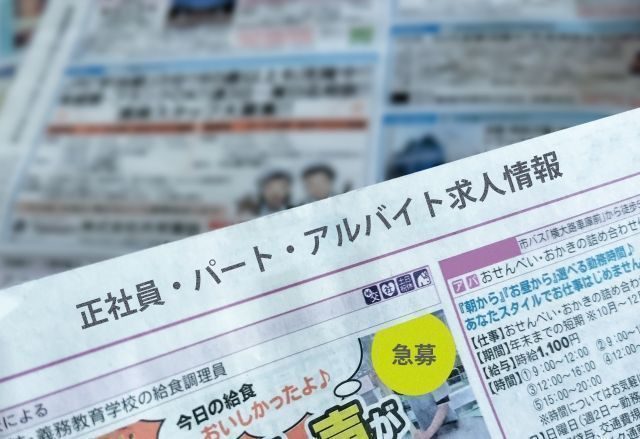

実際、求人メディアが一部しか機能してない

前述したように私はそこで働く従業員に、面接などのヒヤリング調査をすることが多いのですが、実際に

「仕事を探してる…ということを聞きつけた知り合いが紹介してくれたので、ここで働いています」

という方は非常に多いです。

求人メディアには地元企業の求人なんて載っていないから見てもいない。

そうこうしているうちに、おばさんからの紹介、飲み会で再会した同級生の紹介、親がお世話になっている知り合いのおじさんが口をきいてくれて…といった流れで就職をする方が多いのです。

つまり潜在的な求職者が、潜在的な求人と出会い、マッチングしている状態。

今までそのようにやってきたから「求人を出す」という経験をこれまでして来なかった、という現実があります。

島しょ地域で働きたい人は、島外にいる

そこで、私が島しょ地域で人材不足でお困りの事業者さんに、いつも話すのは

「なにも島内の人だけで、募集しなくてもいいんじゃないですか?」

ということです。

こんなことを言うと、大抵怒られます。

「いやいや、うちはリゾートバイトみたいは期間限定の人じゃなくて、ちゃんと定着してくれる正社員がほしいんですよ!」

そうですよね。それは分かっているので、落ち着いて聞いてください。

どんな島にもそこで暮らしていた人はいて、一度出て行った人でも、帰りたいと思っている人はいる。

ある程度の社会経験を経た後は、やっぱり生まれ育った自分の島で暮らしたい。そう思っている若者も少なからずいるのです。

(「人材不足だ!」と嘆いている経営者自身がそのパターンだったりするのですが…)

彼らのほとんどは、高校や中学を卒業してすぐに島外に出ているので、社会人という視点から自分の島を見たことがなく、島特有の事情を知りません。ですので「求人情報を検索しても情報が出てこない=そこに仕事がない」と映ってしまいます。

つまり、誰も見ないだろうと思って求人を出さない地元事業者と、仕事があったら帰りたいと思っているUターン希望の若者がここで、大きなミスマッチを起こしてしまっているのです。

仕事がある、人は帰ってくる、でも…もう一つの課題

潜在的なUターン希望者への求人情報の発信は非常に有効な手段の1つですが、ひとつだけネックがあります。

それは、地域の過疎化、建築資材の高騰、リゾート開発が優先される事情などが起因して、地域住民が住む部屋の確保が難しいということです。

もちろんUターン組ならば、一時的に実家に住むことは可能かもしれませんが、Iターンや移住者だとそうはいきません。

この課題解決には、行政と連携した空き家対策が有効なのではないか、と個人的に感じているところであります。

仕事もある、人も帰ってくる、あとはやっぱり家が必要ですからね。

沖縄の島しょ地域だけの課題だろうか?

さて今回は沖縄の島しょ地域の求人市場の一端をお伝えしましたが、これって実は日本全国の過疎化している地域でも起こっている現象だと推察されます。

この現状を何かひとつの対策で、一気に解決することは難しいと思います。

それでも、今日からできることもあります。

地元に残った人は、地元に住む人しか見えなくなり、視野が狭くなってしまいがちです。

自分たちの島、町、地域の魅力が何か?会議室で難しく考えてないで、外からの視点も取り入れつつ、楽しく探してみてください。そしてそれを外に発信してください。

「どうせ、誰も見てないから、そんな無駄なことはやらないよ」

なんて言わないで「島に帰りたい」と思っている誰かのために、今日からすぐに発信されることをおススメします。

◇執筆者プロフィル

小宮 仁至(こみや ひとし) ファンシップ株式会社 代表取締役

広告会社やWEBマーケティング会社を経て、2015年にファンシップ(株)を創業。2016年より「レンアイ型Ⓡ採用メソッド」を提唱し、企業へのセミナーや求職者への採用支援を実施している。

1979年生まれ 熊本県出身。うちな〜婿で2児の父。