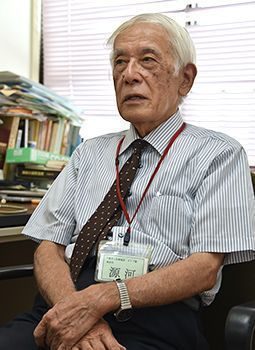

死んでいたのは自分だったかもしれない―。源河圭一郎さん(84)=沖縄県那覇市=は今でもそう思う。1944年8月21日、対馬丸と共に那覇港を出港した暁空丸(ぎょうくうまる)に乗っていた。

翌22日の夜。月明かりすらない真っ暗闇の海を、甲板からじっと見つめていた。突如、すさまじい音がして、海に火柱が上った。対馬丸に魚雷が命中した瞬間だった。

国策による疎開。源河さんの場合は親が希望した。生まれ育った首里は当時、首里市。那覇市の学童が対馬丸に乗船したのに対して、首里市の学童が割り当てられたのは暁空丸だった。「望んだわけではなく全くの偶然。命をつないだのは行政区の差だけだ」。神妙な面持ちで語る。

暁空丸も順風満帆ではなかった。対馬丸撃沈後、長崎に向かう途中、「ゴン」と音を立てて、船体が揺れた。僚船の和浦丸(かずうらまる)とぶつかっただけだったが「今度は自分たちがやられたかと思った」。海面に白波を立てて魚雷が走り去ったのを目撃したこともある。長崎に着いた時、地元の女学校の生徒が「危険な海を乗り越えてよく来てくれました」と歓迎してくれた。緊張が解けた瞬間だった。

学童疎開先での生活を表す「ヤーサン(ひもじい)」「ヒーサン(寒い)」「シカラーサン(さみしい)」。疎開先の熊本も食料は不足。初めて見る雪は喜びよりも強烈な寒さが記憶に残る。母親が世話人として一緒に疎開していたため、さみしさはなかった。「生きているだけ恵まれていると思った」

戦後、沖縄に引き揚げると首里高校、京都大学医学部と進み、医師になった。当時、沖縄の医療は遅れていて、中でも肺結核は「沖縄では手術できない」といわれていた。「沖縄の医療に貢献したい」。源河さんは呼吸器外科医として66年に沖縄に戻った。外科医だった父が開業した医院もあったが継ぐことはせず、沖縄の肺結核、肺がんの第一人者として奔走してきた。

対馬丸が医師になったきっかけではない。それでも「対馬丸の学童は生きたくても生きられなかった。その分まで沖縄のために、という思いは強かった。そういう意味では対馬丸と無関係とは言えない」。対馬丸撃沈の数週間後に暁空丸も撃沈された事実は、その思いを一層強くさせる。

対馬丸記念館には2004年8月22日の開館初日に足を運び、それ以来、毎年8月22日の慰霊祭には足を運ぶ。「75年もたったが、あの時のショックは忘れることができない。医師として命に向き合ってきたからこそ、戦争の悲惨さと教訓を伝え続けなければならない」。来年出版予定の自分史には、対馬丸のことをしたためている。

(高田佳典)

学童や一般の疎開者を乗せた対馬丸が米軍の潜水艦に撃沈されて22日で75年を迎える。生存者や遺族ら対馬丸をめぐる人々は何を思い、何を背負って生きたのか。それぞれの“航跡”をたどった。