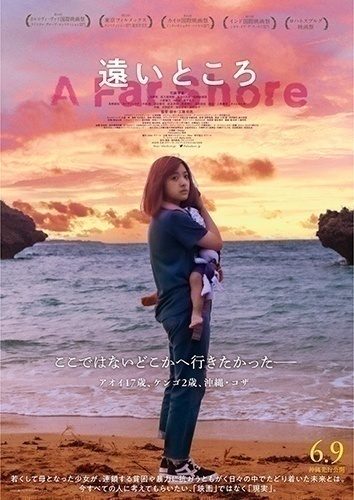

6月に沖縄で先行公開が始まり、全国で順次上映中の『遠いところ』は、17歳の少女「アオイ」の過酷な現実を映し出す、ドキュメンタリーのような衝撃作品。コザ(沖縄市)で暮らすアオイは幼い息子を育てながらキャバクラで働き、夫の暴力に悩まされながら苦しい生活に終われるようになり・・・と負の連鎖に陥っていきます。

ノンフィクションを読むなどして日本が抱えている問題を捉え、県民所得が低く若年層出産率が高い沖縄県に注目、緻密に取材を重ね映画化した工藤将亮(くどう・まさあき)監督。本作を通して「次の世代に残してはいけない問題」だと訴え、国内外の映画祭で高い評価を得ています。アオイ役の花瀬琴音(はなせ・ことね)さんはコザで生活するなど徹底的な役作りを経て、映画初主演とは思えないほど見事に演じ切りました。

今回は来沖した工藤監督、花瀬さんにインタビュー。鑑賞するとつらく苦しくなる作品ですが、「その感情を大切にし、身近な人や周囲の人と感想を語り合ってほしい」と2人は願っています。

聞き手:饒波貴子(フリーライター)

見どころは、リアリティーあふれる演技

―6月の沖縄公開時、舞台あいさつに登壇しました。その時の感想を教えてください。

花瀬:3回行いましたが毎回違う気持ちでした。上映が終わって舞台に向かいましたが、明るく出て行けない空気感でしたね。いろいろな気持ちがのしかかっている空気を感じながら、あいさつさせていただきました。

工藤監督:公開にあたって、本当に怖かったです。何を言われるかということより、この映画を公開することで傷付く人がいるのではないか、見て不快な気持ちになる方がいるのではないかということが、とにかく怖かったです。でもそんな風に思っているとは言いづらく、伝えたいことが多くの方に伝わっていますようにと願いました。

―チェコで開催される歴史ある「カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭」のメインコンペティション部門で日本映画として10年ぶりに上映、という素晴らしいニュースを聞いたのが昨年5月。他にも数々の国際的な映画祭で上映されたと聞いていましたので、一年過ぎてやっと沖縄で公開されたと思いました。構想から長い期間をかけたと想像します。そして鑑賞後、「見どころはキャストの素晴らしさ」と以前おっしゃっていた監督の言葉を理解できました。

工藤監督:本作は5年くらい前から構想と準備に取り組んでいて、花瀬さんが関わったのは2年半くらいです。見どころは、キャストの素晴らしさしかありません。

花瀬:そうですか? そんな風に思ってくださっているとはビックリです。

工藤監督:現場で細かい指示は出しませんでした。こういう風に動いてくれとか、表情や気持ちなど、花瀬さんにはひとつも言っていないんです。それが演出だったといえるのではないか、と思います。動きを起こして、それに対するキャストのリアクションを撮っていく方法で進めていきましたので、何の答えも正解もないまま、みんな役作りをして演じていました。頭が下がる思いですし、想像以上に素晴らしい演技を見せてくれました。本作の何を見るかといえば、演技しかないと思っています。

―確かに目の前にいる花瀬さんは、「本当に映画の中のアオイなの!?」と思えます。

花瀬:そんなに違いますか!?

工藤監督:違いますよね。

―全然違います。本作の製作のきっかけは、監督と沖縄の何かしらの縁からですか?

工藤監督:縁は全くありません。初めて沖縄に来たのは取材のためでした。ですが以前から貧困問題などについて書かれていた本を読み、映像で少年少女たちの姿を見て、引っかかるものがあったんです。気になりながら実際に来ると、やっぱり他人事じゃないと思えました。同じように思っているスタッフやキャストもいて、「他人事ではないけれど、なんか遠いよね」と話していました。

―貧困や若年出産などをテーマに映画を撮ると決めて、沖縄で取材をしたのですか?

工藤監督:そうです。小説や漫画にリメイク、いろいろな題材が映画になりますが、どうしてもオリジナルで製作したかったんです。ウチナーンチュ(沖縄の人)ではない僕とプロデューサーがなぜ沖縄に行くのかという意味から考え、一年かけて企画を進行しながら沖縄に渡航しました。自分の母が体調を悪くして落ち込むこともあり、プロデューサーが「沖縄に行きましょう」と誘ってくれたのが、渡航のタイミングになりました。母のために自分ができることといえば、映画を撮ることくらいですからね。

コザで「アオイ」を見つける作業

―東京出身の花瀬さんは、役作りのために沖縄で生活したそうですね。舞台になったコザ(沖縄市)の街の印象を教えてください。

花瀬:いろいろな方が集まっているのがコザ、というイメージです。演じたアオイのようにずっとコザで育って生きている方もいれば、友達や遊びに来る人は、いろいろなところから来ている気がします。基地が近いのでたくさんの外国の方、古くから住んでいるオジーオバー、観光で来た方もいらっしゃいます。コザで育った方、そうではない方がギュッと集まっている、いろいろな血が混ざっている街という印象です。

工藤監督:なぜかコザに集まる、というのは分かる気がします。外国人も、メキシコ系もいればイタリア系もいて、アメリカ人でも全然違う地域の人がいっぱいいますね。

―準備期間は、どんなことをして過ごしましたか?

花瀬:1カ月半、アオイを見つける作業をしました。台本をいただいていなかったので、この作品をどうするか、アオイという役をどう作るかということしか考えられなかったです。アオイになる前に沖縄の人になろうと思いました。それから17歳の少女になって、その後お母さんになってと・・・1つずつアオイのパーツを集めて行きました。

工藤監督:シングルマザーの方、若年母子の方。花瀬さんは彼女たちにカフェやキャバクラで実際に会っていました。僕らとは距離を取り、彼女たちと直接話をしてもらいました。でも花瀬さん含め俳優さんは彼女たちの心に入り込み、僕らやジャーナリストの取材では出してくれない腹の底の気持ちを引き出していると感じました。すごいと思いましたし、ドキュメンタリーではできないアプローチなのかもしれません。映画ではあまりない、イレギュラー的な方法だったと思っています。ただ現実を知ることは重要ですし、目をこらせば若いキャバ嬢は本当にたくさんいます。僕らは100人以上に会ってきました。

―対象になる人物を探して聞き取るのではなく、自然に入り込むことですね。花瀬さんはそうやってアオイになっていったんですね。

工藤監督:近くにいすぎると気付かない、分からない面があるかもしれません。社会学者や教育学の先生たちが若年母子の内部に入り込んで本を書いたことで、この問題は全国的に広まりました。対象者に入り込むことをフィールドワークと言っていますが、そういう風に実践しないと疑われるんです。僕のような人間が入り込もうとすると、「警察ですか?」と言われてしまいます(笑)。でも花瀬さんはじめ俳優さんはフィールドワークが上手で、スーッと自然に彼女たちの間に入っていって、友達に近い感覚で接していました。取材とは違う、本当のフィールドワークだと思いましたね。

―お話した相手も、知ってもらえるという気持ちでうれしかったのではないでしょうか!?

花瀬:友達のような関係になると、「子どもがいる、離婚したい、不倫もしている」など普通にいろんなことを話してくれました。でも抱えている悩みやつらさなど、一番肝心なことは言葉にしないんですよ。どう助けてほしいかなどは一切言いませんでした。彼女たちを見て話せない苦しみがあると感じたので、そのままアオイにぶつけました。特に友達の海音(ミオ)とのシーンで表現しています。例えば「うん、働いているよ」と伝えますが、その経緯や苦しさなどの根本は口にしないんです。本人を見て探っていくことしかできない、という印象でした。男の人は何があったのか細かく教えてくれましたが、女の人は根本といえる一番聞きたい部分や助けの声は口にしてくれませんでした。

工藤監督:根本に近付くと話が止まります。シーミーなどの行事で家族に会った時、「お金の相談はできる?」と質問したら、「できる」と答えた子は一人もいませんでした。例えばダンナにひどい暴力をふるわれて相談できるかと聞いても、ほとんどの女性ができないだろうと思います。ここからは話せないという線があり、防いでしまうんでしょうね。花瀬さんはじめ若い俳優が女性たちに入り込んで感じた「ここまでは話せるけどそれ以上は伏せる」といった微妙なリアリティーは、シーンに現れていると思っています。

無力な自分に腹を立てながら製作

―「ウガンブスク」など、チャプターにサブタイトル入れたのはこだわりですか?

工藤監督:脚本段階ではなかったのですが、プロットごとにフォーカスできれば話が入って来やすいと思い区切りました。沖縄の方から聞いた言葉やセリフを参考にし、編集の時に入れたんです。

―服に下着にネイル。アオイが身に着けるのが「赤」が多かったのが気になりました。

花瀬:アオイのイメージは赤色と、スタッフさんに言われました。用意してもらった衣装は、赤のドレスやシャツなど2~3パターン。他は実際に会った子や夜の店で働いていそうな子を観察して、イオンモール沖縄ライカムやコザの街に買いに行って仕入れました(笑)。なるべく赤の服を選びましたが、気持ちを変えたいときはデニム系の上着を羽織ってみたり、緑のTシャツで気分を上げたり、考えながら着ていました。

工藤監督:僕は衣装の指示は全くしていません。

―花瀬さん自身のアイデアも取り入れたんですね。アオイに共感できる部分はありましたか?

花瀬:自分とアオイを比べると、あまりにもアオイが強すぎるというか、比べてはいけない存在だと思えるくらい彼女を尊敬しています。私の中のアオイは、いろんな声を聞かせてくれたお母さんたち全員でできています。なのでアオイは一人ではなく、いろんな女の子を詰めて自分が作り上げたと感じています。その方達の強さと美しさは私自身と比べたら恐れ多くて、共感することは難しいです。

工藤監督:途中からアオイと花瀬さんを混同していました。順番通りにシーンを撮りずっとアオイと呼んでいて「アオイはこんなところで電話はしない」など、脚本が違うと2人で話したこともあります。気持ちが動かない時が何度もあったんですよね。花瀬さんとアオイは途中から同化し、どんどんシンクロしていったんです。

花瀬:すごく丁寧に撮影を進めました。アオイという人物を作り上げたのはみなさんですが、どう動くかは自分の気持ちでやっていました。例えば息子の健吾に接している時の「かわい過ぎてどうしよう」という私の気持ちは、アオイとは関係ありません(笑)。自分から生まれてくる気持ちをアオイだったらこれくらいの母性で接していくだろう、という感覚で反映させていたんです。

工藤監督:健吾役のチビちゃんが励ましてくれましたし、時間をかけたことで普通だったら撮れないようなシーンをカメラに収めることができたりしたんです。

花瀬:健吾とはすごく仲良くなったんですよ。

―シーミーのシーンや基地のフェンスを映すなど、沖縄の風景を取り入れようという意識が監督の中にあったのでしょうか?

工藤監督:シーミーはお墓でやるし、走って逃げたと話してくれた子たちは、裸足でフェンスに向かったと言っていたので、風景を取り入れたのではなく丁寧に進めていた結果です。実際の話を元に撮影しましたから、場所の位置関係も間違っていないと思います。

―「環境が人生を決める」という本作のキャッチフレーズを見て、「そうじゃない」と言いたかったですが見ているうちに「やっぱりそうなんだろうか」と思えて救いがほしくなりました。

工藤監督:「ひどい映画」と涙を流しながら怒った方もいました。救いのない社会への怒りも本作に反映していますからね。少女たちの話、そして児童相談所の方や役所の福祉課の方、警察の方や学校の先生から実際に聞いたエピソードを紡ぎながらアオイの人生を描きました。僕の味付けや調理は入っていません。「アオイが幸せになりました」という結末にすると、それが正しい道だとか、幸せになるのが新しい生き方だと示してしまうことになる。説教くさくなりますし、実際に彼女たちに会っている訳ですから、そんなエンドロールにはできませんでした。僕自身も無力な自分を、そしてアオイはどうしてこんなことになるんだろうと腹立っていますので、その思いも込めているんです。

温かくて優しい沖縄の人

―花瀬さん、撮影前に沖縄に来たことはありましたか?

花瀬:2017年に来ました。安室奈美恵さんのコンサートを見るために、母と一緒に来たんです。数日後に引退を発表した、忘れられないコンサートです。安室奈美恵さん、本当に大好き! 沖縄といえば安室ちゃん。安室ちゃんといえば沖縄。沖縄最高です!

―安室さんを通して沖縄を好きでいてくれた花瀬さん。初主演作は沖縄が舞台ということで、縁がありますね。

花瀬:とてもうれしいです。安室ちゃんを生んでくれてありがとう、と沖縄に感謝しています。子どものころから安室ちゃんに憧れていたので、芸能界に入ったんですよ。安室様、奈美恵様という感じでございます(笑)。安室さんのコンサートは大切な思い出で、『遠いところ』という作品に関わったことで、沖縄がもっと大好きになりました。アオイとして生きていた時はこの環境が当たり前だと受け止めていて、沖縄を嫌いだと思ったことは一度もありません。撮影から離れると、沖縄のみなさんの温かさと団結力を実感しました。ポスターを貼らせてくれ、試写会にたくさんの方が来てくれて、多くの方の協力で映画が完成したと思っています。沖縄の人たちが大好きです。ご飯もおいしい(笑)!

工藤監督:沖縄のメシは本当にうまい! 一番好きなのはタコス!?

花瀬:タコス、大好きです。どのお店もおいしくて、それぞれ味が違いますよね。

工藤監督:僕が一番うまいと思うタコスの店は、名護の和(カズ)タコス。熊本の有名な映画館の館長さんに、「世界一おいしい食べ物が名護にあるから行っておいで」と言われて行ってみたんですが、本当においしいです。

花瀬:パークアベニューの足立屋も好きです。役作りの期間はアオイとして生活していたので、値段が高いものは食べず、サンエーとかでよくお弁当を買って食べていました。全部おいしかったです。映画公開後の今回、初めてアグー豚のしゃぶしゃぶをいただきました。おいしかったです。今回は「アグー豚うまっ!」「ステーキうまっ!」「ブルーシールうまっ!」「タコスうまっ!」と続けて食べて(笑)、沖縄の食事は改めておいしいな~と実感しました。

―監督は撮影のために来られて、バカンスを楽しんだりしていないでしょうが沖縄の印象は?

工藤監督:いろいろな文化が混ざっていて、すごく面白いですね。闘牛も面白かったし、80歳くらいのオバーが踊るライブハウスに行った時は、ビックリしました。さまざまな場所を取材しましたが、僕もいいイメージしかありません。

花瀬:沖縄のみなさんって明るい。私は映画を通して、その明るさの奥にある苦労を余計に感じた気がしました。みなさん、明るくて優しくてすてきです。

工藤監督:優しいですね。那覇の養護施設のオバーたちが毎回ケータリングを作ってくれましたし、差し入れもたくさんいただきました。

―最後にメッセージをお願いします。

花瀬:伝えたいことは映画に詰め込みました。みなさんが見て感じたことを大切にしてほしいです。これから社会を作っていく若い年代の方たちがもっと先輩になった時、この映画をふと思い出して年下の人に手を差し伸べるなど、そういうことがあるといいなと思います。映画の内容をずっと覚えていてほしいなど、偉そうなことは言えません。ちょっとだけでいいので、いつかふと思い出してもらえる作品になるといいなと思っています。

工藤監督:若い人がとてもたくさん見に来てくれて驚きましたし、号泣してくれたり熱い感想を伝えてくれたり、うれしいです。みなさんには優しい気持ちで本作を見ていただき、感じたことや意見を話してもらえたらと思います。一緒に見た人同士、もしくはまだ見ていない人に向けてでもいいですし、いろんな人とユンタク(おしゃべり)しながら知ってもらうことが一番の助けになるのではないかと思っています。

「ハイサイ気分」

ようこそ沖縄へ! 本土から来沖する有名人を歓迎する、連載インタビュー。近況や楽しいエピソード、沖縄への思いなどを語っていただきます。

◆インフォメーション◆

『遠いところ』

『遠いところ』

2022年/日本

監督:工藤将亮

出演:花瀬琴音、石田夢実、佐久間祥朗 ほか

スターシアターズ系(シネマQ、ミハマ7プレックス、シネマプラザハウス1954、シネマパレット)で上映中

公式サイト https://afarshore.jp

公式ツイッター https://twitter.com/afarshore_jp

那覇市出身・在住のフリーライター。学校卒業後OL生活を続けていたが2005年、子どものころから親しんでいた中華芸能関連の記事執筆の依頼を機に、ライターに転身。週刊レキオ編集室勤務などを経て、現在はエンタメ専門ライターを目指し修行中。ライブで見るお笑い・演劇・音楽の楽しさを、多くの人に紹介したい。