家具を通して県産材の魅力を発信

沖縄市知花にある「工房 島変木(とうへんぼく)」。知花グスクからほど近い、自然豊かなこの場所で木工作家の屋宜政廣さん(68)が、アカギやリュウキュウマツといった県産材を使用した家具・インテリア雑貨を製造している。毎年県内で開催されている「沖縄ウッディフェア」の事務局長も務める屋宜さんに、ものづくりのこだわりと県産材の魅力について取材した。

「黄色っぽいのがクスノキ、赤黒いのはアカギ。イジュはうっすらピンク色で艶があります」と優しいまなざしで話すのは、島変木代表の木工家・屋宜政廣さん。使用する木材の95%を県内在来の樹種にこだわる。しかし、かつて県外では「沖縄の木は木工に向かない」というのが通説だったという。

「亜熱帯気候の木は成長が早いぶん、軟らかいから家具には使えないって言われていたんです。だけど琉球列島固有の木であるリュウキュウマツは松のなかでもトップクラスに硬い。また、デイゴにいたっては世界で2番目に軽いんですよ」

アカギのブランド化目指す

その中でも特に屋宜さんのお気に入りがアカギだ。

「高級感のある赤黒い色は、長く使うほど経年変化で赤みが増してきます。これほど赤い木は県外にはない。また、乾燥すると釘が立たないくらい硬くなるんです。『世界の銘木』と呼ばれている木はどれも黒っぽかったり、赤茶色をしたりしています。アカギはそんな銘木に匹敵するようなポテンシャルがある」と胸を張る。

聞くと、伊勢神宮に奉納されている神宝の一部にもアカギが使用されているというので驚きだ。それほどまでに上質なアカギだが、意外にも取り扱っている店や木工家は少ない。理由は加工の難しさにある。主に川辺や湿地帯に自生するアカギは多く水分を含んでいるため、生木を乾燥させる工程でそのほとんどが割れてしまい、商品として使えないのだという。屋宜さんは試行錯誤を重ね、材を1年半~2年ほど水に漬けることで割れを防止することに成功した。

「水に漬けた後、自然乾燥に平均3年かかる。その間、板を眺めながら何を作ろうか思いを巡らすのが楽しい」と屋宜さんはほほ笑む。

現在はアカギのブランド化に向け、一度に大量のアカギを漬けておける池の造成を計画している。

街路樹を使った家具も

「木は唯一再生できる素材」という考えの下、植樹にも力を入れている屋宜さん。昨年開催された「沖縄ウッディフェア」ではSDGsをテーマに、県立工芸振興センターやリサイクルセンターの協力の下、伐採された街路樹を使用した家具や小物を制作・展示した。

「毎日どこかで街路樹は伐採されている。それを板にして売る場所を作っていきたいと思って動きました。展示することで一般の方にも広く知れ渡るし『うちの木も切ろうと思ってるんだけど、木材にどうですか?』と声がかかり、良いサイクルが生まれる。限りある資源を無駄にしないように、少しでも木に興味を持っていただけたらと思います」

県産材の良さを県内外に広く発信し続ける屋宜さんの今後の目標は、東京で県産材を使用した大木工展の開催だ。

「親しみのある県産材をみんなが使ってくれたらうれしいね」と期待する。

(元澤一樹)

工房 島変木

沖縄市知花5-24-8

定休日=不定休(要問い合わせ)

TEL 098‐989‐3103

(2024年6月13日付 週刊レキオ掲載)

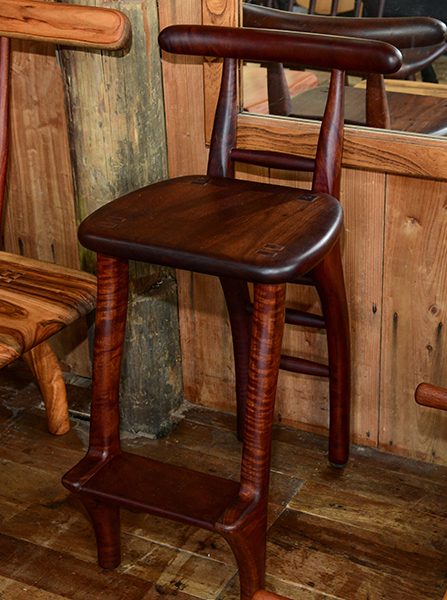

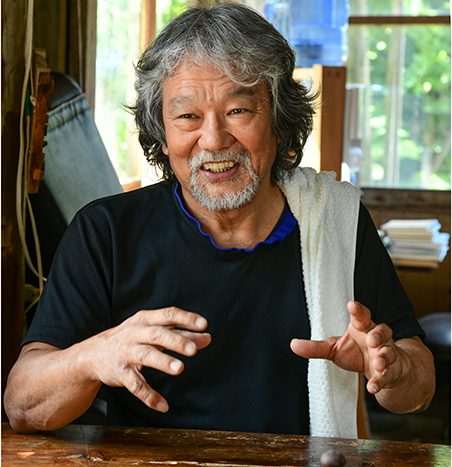

「工房 島変木」代表の木工家・屋宜政廣さん。アカギを中心とした県産材を使用した家具・インテリア雑貨を製造、丸みを帯びたフォルムと温かみを感じるデザインが多くの人を魅了している。手に持っているのは「自身の原点」だという子ども用のいす。36年前、息子さんのために作った代物だ=工房島変木 写真・村山望

「工房 島変木」代表の木工家・屋宜政廣さん。アカギを中心とした県産材を使用した家具・インテリア雑貨を製造、丸みを帯びたフォルムと温かみを感じるデザインが多くの人を魅了している。手に持っているのは「自身の原点」だという子ども用のいす。36年前、息子さんのために作った代物だ=工房島変木 写真・村山望