written by 志良堂 仁

「『米軍』とは言わないでください。『アメリカ軍』と言わないと、子どもたちは分かりませんから」

言葉を発したのは、修学旅行で沖縄を訪れた引率の教員。沖縄戦の痕跡が残るコースを案内していた平和ガイドは、すぐにはその意味が分からず、言葉を失った。程なく「ああ、もうこんな時代が来ているんだ」とひしひしと感じたそうだ。

知人の彼はベテランの平和ガイドで、長年にわたり、県外からの修学旅行生に沖縄の歴史や文化、自然、基地問題を伝えてきた。沖縄だと日常的に耳にする「べいぐん」は、県外の中高生にはあまりにも遠い存在なのだろう。地理的にも、歴史的にも、そして心理的にも。いや応なしに日々の暮らしに入り込んでくる沖縄とは距離感に大きな開きがある。

「アマド」って何?

「こんな時代が来ている」のは、県外の若い世代だけではない。県内の小学生をガマ(自然洞窟)に案内した別の平和ガイドからはこんな話を聞いた。戦時中、住民たちは暗いガマの中で横になるために近くの家から雨戸を外して持ってきて敷いたと説明したら、「アマドって何?」と聞かれたという。「今の住宅はアルミサッシだからねえ。雨戸を見たことのない子どもが多いのも仕方ないな」とこぼしていた。「トタン」も同様だという。

確かに、若い世代に75年前の沖縄戦は伝わりにくくなっている。私も時々、県内や県外の大学生に沖縄戦の戦争遺跡を案内している。十数年前から続けているが、自分の話が果たして伝わっているのか、学生たちは理解しているだろうかと不安を覚えることが年々増えてきた。

十数年前は「カンポーシャゲキ」と言えば「艦砲射撃」と頭で変換できている学生が半数はいたと感じていたが、年を追うごとにハテナマークの顔があっちにもこっちにも並ぶようになった。「キジューソーシャ(機銃掃射)」もしかり。そこで数年前からは、説明する際に「艦砲射撃」「機銃掃射」「火炎放射器」という文字を示し、併せて当時の写真を見せるようにしている。伝え方も、時代とともに変えざるを得ない。

糸満市にあるひめゆり平和祈念資料館でも、来館者の変化を感じ取っている。同館説明員の仲田晃子さんは「数年前から、若い世代の来館感想文に『戦争時代』という言葉が目立つようになり、気掛かりだ」と顔を曇らせる。江戸時代や戦国時代と同じように、75年前の沖縄戦は教科書に載っているはるか昔の歴史上の出来事だと捉えている世代が確実に増えている。今の若い世代にとって「あの戦争」が遠い位置にあるのは否めない。

那覇の激戦地・大道森

だが、伝わりにくいからと言って諦めてはいない。伝えられる方法はあると信じている。

それは、遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」代表の具志堅隆松さん(66)の行動と言葉から学ばせていただいた。

具志堅さんは沖縄戦で命を奪われた人々の遺骨収集を30年以上も続けている。本業の傍ら、というよりも本業よりも熱を入れて(と私には映る)、土日は必ず沖縄本島のどこかのガマや山林に愛用の原付バイクで出向き、時には仲間と、大半は一人でこつこつと遺骨収集を続けている。ちなみに「ガマ」とは沖縄戦中、住民や日本兵が隠れた自然洞窟のこと、「フヤー」とは「掘る人」を意味するウチナーグチ(沖縄の言葉)だ。

2008年6月には、開発が進められようとしていた那覇市真嘉比で、市当局に働き掛け、市民参加型の遺骨収集を初めて実現させた。現場はかつての激戦地・大道森。戦中、米軍がハーフムーンヒルと呼んだこんもりとした丘だ。戦前からの墓地地帯で、日本軍はその古い墓を利用して幾つもの陣地壕を張り巡らせていた。東側にある丘・慶良間チージ(米軍はシュガーローフヒルと名付けた)と連携した防御陣地になっていて、首里城地下にあった司令部壕を守る西側の砦の役割だった。1945年5月中旬、ここで日米の激しい戦闘が繰り広げられた。

210体の遺骨が眠る丘

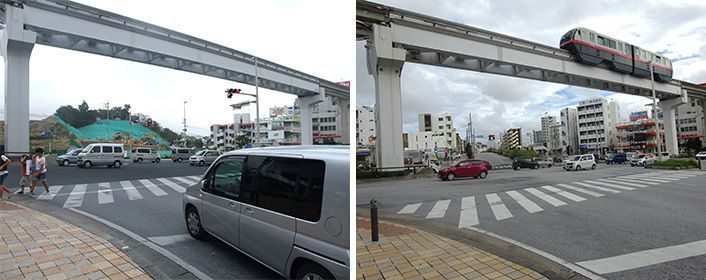

2008年当時、大道森はモノレールおもろまち駅のすぐそばにあり、戦後もほとんど手付かずの状態で残っていた。区画整理の一環で新たな4車線道路を通すため、丘自体が消える運命にあった。

その丘に遺骨が残っている可能性があるとして、具志堅さんが呼び掛けたのが市民参加型の遺骨収集だ。初日は50人余が参加した。私もその一員として加わり、幾つかのグループに分かれて、他の参加者と汗を流しながら黙々と土を掘った。陶器製の手りゅう弾や銃弾、茶碗のかけらなどが次々と出てきたが、まさか、その日のうちに全身遺骨が出るとは思ってもみなかった。

他のグループが掘った場所から63年ぶりに太陽の下に姿を現した遺骨は、20歳前後とみられる日本兵だった。軍服の緑色のボタンのほか、お守り代わりの小さな観音像も腰の辺りから見つかった。あおむけで体を曲げた状態だったことから、戦闘がまだ激しくない時期に埋葬されたと推定された。具志堅さんが丁寧に掘り出していく様子を、参加者は固唾をのんで見守った。ここが確かに戦場だったことを、それぞれが目の当たりにした。

遺品や遺骨は続々見つかったものの、市民参加型の収集は週末しかできない。一方で、開発工事は大道森の近くまで迫っていた。具志堅さんは作業が毎日できる方法を模索し、市や国に掛け合った上で、2009年からはホームレスの人たちを雇用した形での遺骨収集を始めた。戦後処理と雇用対策という二つの問題を同時に解決しようとする画期的な試みだった。

作業員55人が2カ月間で掘り出した遺骨は172体にも上った。遺骨のほとんどはちぎれていたそうだ。大道森から直線距離でわずか200メートルの所には、きらびやかな高級ブランド品が並ぶ大型免税店もある。発展を遂げた新都心地区のすぐそばに、60年以上も地中に埋もれたままの人たちが放置されていたことになる。最終的に大道森からは210体以上の遺骨が見つかった。全てを完全に掘り上げることができないまま、新しい道路は開通した。今、丘は大方が削られてしまい、ありし日の姿はない。

現場の力で「自分ごと」に

緊急雇用対策としての遺骨収集が続いているさなか、大道森に隣接する真嘉比小学校の子どもたちが現場を見学したことがあった。具志堅さんは掘り出された遺骨を見せながら、こう語り掛けた。

「皆さんはきょう、真嘉比で戦争があったということを自分の目で確かめました。大きくなった時に『ここで戦争があったらしいよ』ではなく『ここで戦争があったんだ』とはっきり言えるようになりました。皆さんは戦争を体験していないけど、戦争の証拠を見ました。皆さんは沖縄戦の証言者なんです」

真嘉比小学校から現場までは歩いて数分。自分たちの生活圏、近所が戦場になり、多くの遺骨が眠っていたという事実は、実体験として子どもたちの心にしっかりと刻まれたことだろう。

書籍や文書などで知識を得るのも必要だが、現場で自分の目で確かめ、五感を使って追体験することは、75年前の戦を「自分ごと」として認識できる機会になるはずだ。自分ごととしての体験が、75年前の沖縄戦をよりリアルに、より身近に想像する力を鍛えていくのではないか。

沖縄戦の体験者が人口の1割まで減った。継承の危機が叫ばれているが、嘆くにはまだ早い。少なくはなったものの、まだ語ってくれる体験者はいる。直接話を聞き、戦の傷痕を残す現場に立つ体験を重ねることで、次世代に確実にバトンを渡していける可能性があると信じたい。現場の持つ力である。

同時に、この島がかつて日米両国によって戦場にされたことが、今の基地問題を引き起こしているということも伝えていかなければならない。歴史は、切り離された過去ではなく、地続きで連綿と今の私たちにつながっているのだから。

戦争体験者がいなくなる時が近づいている。沖縄戦の継承は年々難しくなっていく。でも不可能ではない。戦争を知らない世代が知らない世代に伝えていく方法は確実にある。「戦後生まれも証言者になれる」。具志堅さんの言葉が背中を押してくれる。

志良堂 仁(しらどう・ひとし) 1964年本部町生まれ。88年入社。社会部、政経部、文化部、整理部、編集局次長などを担当。2004~05年の戦後60年企画「沖縄戦新聞」(新聞協会賞)の取材を機に、戦争遺跡調査をライフワークにする。月に一度はガマに入らないと不調を来す体質になってしまった。

沖縄発・記者コラム 取材で出会った人との忘れられない体験、記事にならなかった出来事、今だから話せる裏話やニュースの深層……。沖縄に生き、沖縄の肉声に迫る記者たちがじっくりと書くコラム。日々のニュースでは伝えきれない「時代の手触り」を発信します。