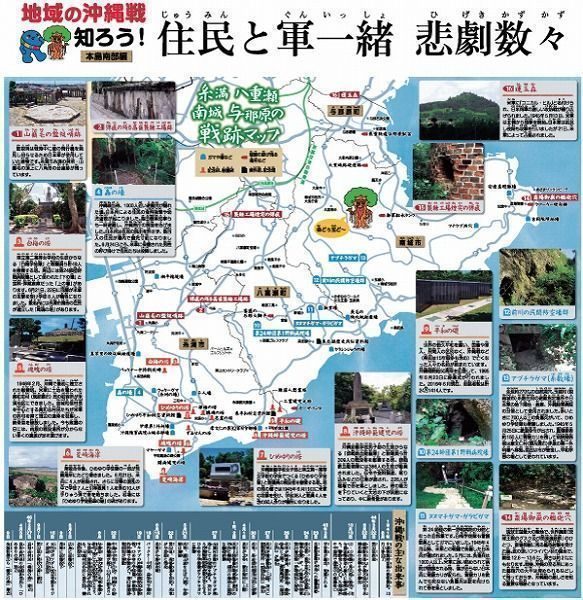

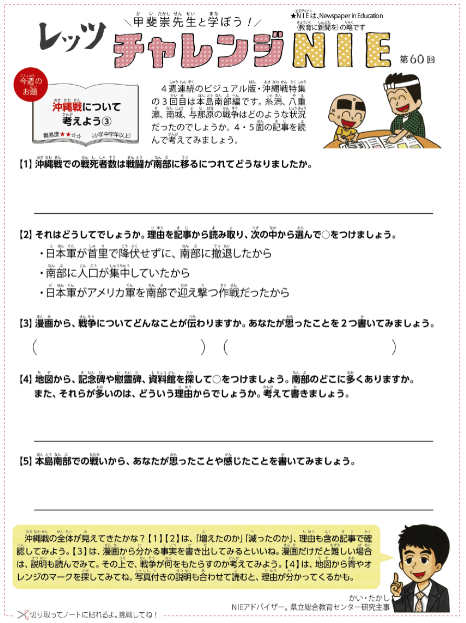

20万人余りが犠牲になった沖縄戦。この特集では沖縄本島南部地域を紹介します。沖縄戦の激戦地・八重瀬町、南城市、与那原町、糸満市についてりゅうちゃんと、長年沖縄に根を張り、自然を愛する「がじゅまーる」さんが案内役となって解説します。友だちや周りの大人たちと地域の戦争を学んで、戦跡を巡ってみませんか。

<八重瀬・南城 与那原>日本軍が住民追い出す

今の読谷村の辺りから沖縄本島に上陸した米軍。日本軍は首里で降伏せずに、南部に撤退したよね。南部も激しい戦いがあったのかな?

今の読谷村の辺りから沖縄本島に上陸した米軍。日本軍は首里で降伏せずに、南部に撤退したよね。南部も激しい戦いがあったのかな?

犠牲者は南部に行くにつれ、増えていったのが特徴さぁ。米軍は本島に上陸する前の1945年3月30日に、具志頭村(現八重瀬町)を海上から攻撃した。上陸する場所を具志頭村だと見せかけたんだ。だけど、米軍は読谷山村(現読谷村)付近から上陸して、日本軍の防衛線を次々に破って南下した。いよいよ首里城地下にある日本軍の司令部に迫り、司令部を守るために東西に配置した日本軍の最後の防衛ラインに到達した。西は現在の那覇市天久、真嘉比、安里。東は今の西原町、与那原町だね。だからこの地域の戦闘は激しかったんだね。

犠牲者は南部に行くにつれ、増えていったのが特徴さぁ。米軍は本島に上陸する前の1945年3月30日に、具志頭村(現八重瀬町)を海上から攻撃した。上陸する場所を具志頭村だと見せかけたんだ。だけど、米軍は読谷山村(現読谷村)付近から上陸して、日本軍の防衛線を次々に破って南下した。いよいよ首里城地下にある日本軍の司令部に迫り、司令部を守るために東西に配置した日本軍の最後の防衛ラインに到達した。西は現在の那覇市天久、真嘉比、安里。東は今の西原町、与那原町だね。だからこの地域の戦闘は激しかったんだね。

今の与那原町の北の方にある運玉森は、その時に日米が激しく戦った場所なんだよ。激しく砲撃し合う戦いを5月13日から8日間、昼も夜も続けた。その結果、米軍が占領した。あたり一面は焼け野原になったさぁ。

多くの住民も巻き込まれたのかな?

多くの住民も巻き込まれたのかな?

そうさ。日本軍が南部撤退を決めた頃、住民も知念半島に避難するように言われていたけど、その命令は行き届いていなかったし、混乱していた。南部には各地に自然の壕や、人が掘った壕が多くある。迫り来る米軍と砲撃に追われるように、住民は壕に逃げた。だけど、首里から南下した日本軍が「壕を使うから」と言って住民を追い出したり、食料を奪ったりした。スパイ容疑で殺害された人や、強制集団死(「集団自決」)に追い込まれた住民もいたし、逃げ惑う中、砲撃にやられた人もいた。

そうさ。日本軍が南部撤退を決めた頃、住民も知念半島に避難するように言われていたけど、その命令は行き届いていなかったし、混乱していた。南部には各地に自然の壕や、人が掘った壕が多くある。迫り来る米軍と砲撃に追われるように、住民は壕に逃げた。だけど、首里から南下した日本軍が「壕を使うから」と言って住民を追い出したり、食料を奪ったりした。スパイ容疑で殺害された人や、強制集団死(「集団自決」)に追い込まれた住民もいたし、逃げ惑う中、砲撃にやられた人もいた。

一方、日本軍がいなかった知念半島、現在の南城市の東側は日米の激戦とはならずに、犠牲者が少なかったんだ。でも、南へ南へと逃げ続けた住民は、日米の戦いの巻き添えになったんだよ。

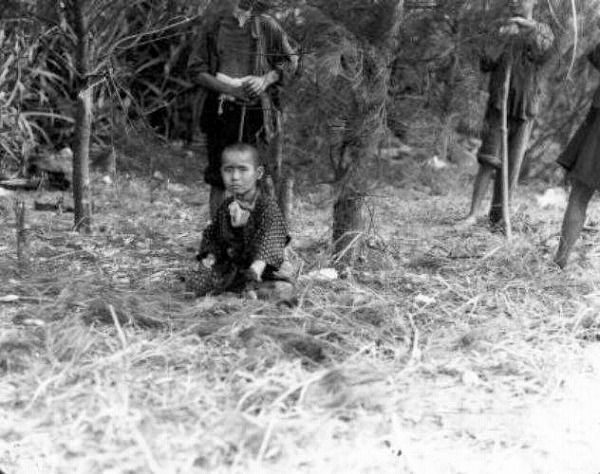

当時の子どもはどうだったんだろう?

当時の子どもはどうだったんだろう?

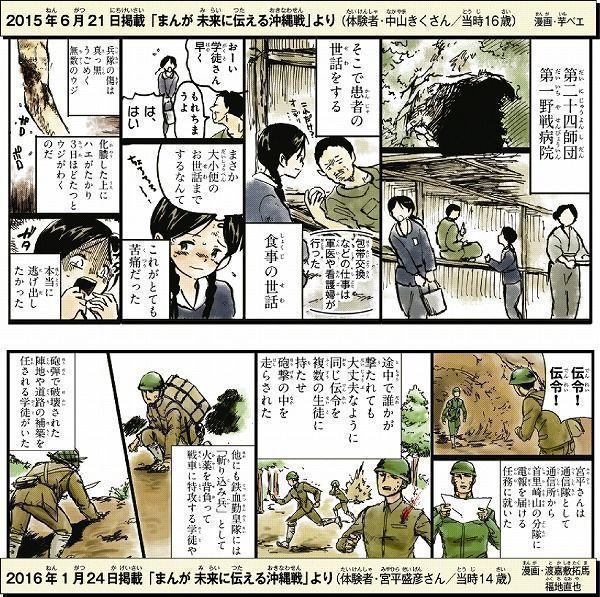

沖縄戦当時は、10代の子どもや若者たちも沖縄戦の巻き添えとなったよ。学徒隊って聞いたことあるかい? 日本軍は、10代の若者たちも、戦力として扱った。「沖縄師範健児の塔」や「ひめゆりの塔」「白梅の塔」は、戦争に巻き込まれて犠牲になった若者たちを慰霊するために建てられたんだ。

沖縄戦当時は、10代の子どもや若者たちも沖縄戦の巻き添えとなったよ。学徒隊って聞いたことあるかい? 日本軍は、10代の若者たちも、戦力として扱った。「沖縄師範健児の塔」や「ひめゆりの塔」「白梅の塔」は、戦争に巻き込まれて犠牲になった若者たちを慰霊するために建てられたんだ。

<糸満>司令官死後も戦い続く

糸満市は平和祈念公園やひめゆりの塔など戦跡がたくさんありゅよね。

糸満市は平和祈念公園やひめゆりの塔など戦跡がたくさんありゅよね。

そうだねぇ。当時は真壁、喜屋武、摩文仁の3村だった地域は沖縄戦最後の激戦地。多くの人が、南部で命を落としたんだよ。

そうだねぇ。当時は真壁、喜屋武、摩文仁の3村だった地域は沖縄戦最後の激戦地。多くの人が、南部で命を落としたんだよ。

1945年5月21日夜、日本軍は作戦会議を開き、南部に撤退することを決めた。日本本土で決戦をするまでの時間稼ぎをしようという作戦さぁ。日本軍の武器や弾薬はなくなり、軍隊として戦う力もなくなっていたけど、1日でも長く、米軍を沖縄に引きつけておこうとしたんだよ。

住民も南部に逃げている人が多かったよね?

住民も南部に逃げている人が多かったよね?

現在の糸満市一帯は沖縄戦当時、多くの住民が逃げていた。さらにもともと住んでいた地元の人、どんどん南下してくる日本軍、それを追う米軍。南部は軍も民間人もいる混乱した戦場になったんだよ。

現在の糸満市一帯は沖縄戦当時、多くの住民が逃げていた。さらにもともと住んでいた地元の人、どんどん南下してくる日本軍、それを追う米軍。南部は軍も民間人もいる混乱した戦場になったんだよ。

6月11日の午後5時、米軍の第10軍司令官バックナー中将は日本軍に降伏するように呼び掛けた。けれども日本軍は降伏しなかった。6月18日にバックナー中将が戦死したんだ。すると、住民、軍人を問わない米軍の無差別攻撃は激しくなった。

6月22日、日本軍第32軍の司令官・牛島満が摩文仁で自決した。米軍は7月2日に「琉球方面作戦」の決着を宣言した。だけど、それで戦闘は終わらなかった。牛島満は「最後の一兵まで戦え」と言い残して自決していた。だから、日本兵たちは降参せず、米軍も攻撃し続け、掃討戦が続いたんだ。

日本軍の司令官がいなくなっても戦争は終わらなかったんだね。

日本軍の司令官がいなくなっても戦争は終わらなかったんだね。

当時、日本軍は兵士が降伏したり民間人が米軍に保護されたりすることを禁じていた。追い詰められた人たちは自ら海に身を投げたり、手りゅう弾を爆発させたりして強制集団死(「集団自決」)に追い込まれていったんだ。今の糸満市の北西部は戦争で亡くなった人の割合は比較的低いけど、中部と東部では高い。日米の激戦があった地域や日本軍が最後まで立てこもった地域は、住民も多くの人が命を失ったんだよ。

当時、日本軍は兵士が降伏したり民間人が米軍に保護されたりすることを禁じていた。追い詰められた人たちは自ら海に身を投げたり、手りゅう弾を爆発させたりして強制集団死(「集団自決」)に追い込まれていったんだ。今の糸満市の北西部は戦争で亡くなった人の割合は比較的低いけど、中部と東部では高い。日米の激戦があった地域や日本軍が最後まで立てこもった地域は、住民も多くの人が命を失ったんだよ。

<壕追い出され転々>実家に戻り生き延びる

山城タケさん(糸満市波平、78歳)

米軍上陸後、私と祖父と母と弟と妹の5人は南波平の部落内にあるサーターヤー壕に避難した。ある日、製糖機を高射砲と間違えたのか米軍が製糖機目掛けて爆弾を落とした。近くにはガジュマル並木があり、爆撃後に見ると木の枝に靴を履いたままの足や肉片がぶら下がっていた。

戦争が激しくなったころ、日本兵が担架に負傷兵を乗せて壕にやって来た。「軍が使うので早く出なさい」と言って私たち住民を追い出した。私たち一家は急いで糸洲部落のウッカーガマに向かったが、ガマはすでに地元民でいっぱいで、隠れる場所がなかった。壕の奥は水が流れていて座ることができない。仕方がないので私たちは入り口の辺りに立っていた。

数日隠れたが、祖父が「どうせ死ぬなら自分の部落で死のう」と言うので南波平の祖父の実家に戻った。屋敷内の木と木の間に石積みの囲いを作って隠れた。

妹と弟が小さかったので食料調達は私の仕事だった。夜に急須を持って井戸に水くみに行くと、泥まみれの足のない兵隊が水を欲しがったので急須で飲ませてあげた。道は死体だらけで体が膨れ上がっていた。

ある日、日本兵がやって来て「着物を貸してほしい。どうせ日本は負けるから民間人の服に着替える」と言ってきた。母は女性用の着物を1枚渡した。

私たちは部落内で米軍に保護されて生き延びたが、南に逃げた部落民たちは避難場所がなく、やられてしまったようだ。

◇山城タケさんの証言は、2015年6月26日付18面「沖縄戦70年 戦場をたどる 市町村の沖縄戦(5)」から再掲載しました。

【各地域の沖縄戦はこちら】