みなさんは住んでいる地域の戦争の跡を見たことがありますか? この特集では、みなさんの住んでいる地域で起こった沖縄戦がどのように進んだのか、どんな特徴があったのか、りゅうちゃんと政治や経済の事情通「石がんとーさん」が案内役となって解説します。友だちや回りの大人たちと地域の戦争を学んで、戦跡を巡ってみませんか?

<南洋> 家族互いに殺し合い

沖縄のおじいちゃんやおばあちゃんの中には「戦争の頃は南洋にいた」と話す人も多いよ。どうして「南洋」は沖縄とつながりがありゅの?

沖縄のおじいちゃんやおばあちゃんの中には「戦争の頃は南洋にいた」と話す人も多いよ。どうして「南洋」は沖縄とつながりがありゅの?

「南洋群島」と呼ばれた島々は、太平洋に浮かぶ北マリアナ諸島など3諸島のことじゃ。日本とオーストラリアの中間くらいじゃよ。1914年の第1次世界大戦で勝利した日本は、ドイツから3諸島を獲得したんじゃ。日本は獲得した島々を「南洋」と呼び、多くの人が移住したんじゃよ。

「南洋群島」と呼ばれた島々は、太平洋に浮かぶ北マリアナ諸島など3諸島のことじゃ。日本とオーストラリアの中間くらいじゃよ。1914年の第1次世界大戦で勝利した日本は、ドイツから3諸島を獲得したんじゃ。日本は獲得した島々を「南洋」と呼び、多くの人が移住したんじゃよ。

気候が暑い南洋群島は、サトウキビ栽培が盛んじゃった。沖縄の人は暑さに慣れているから南洋群島で一生懸命働いたのー。多い時は日本から来た移民の約6割、約4万5千人が沖縄出身だったんじゃよ。

沖縄の人が多かったんだね。南洋群島でも戦争は起こったの?

沖縄の人が多かったんだね。南洋群島でも戦争は起こったの?

沖縄戦の前年の1944年2月のことじゃ。日本の敵国だった米軍が、サイパン、テニアンの二つの島を空襲で攻撃した。その後、6月にはサイパンに、7月にはテニアンに上陸し、住民も巻き込んだ地上戦が始まったんだよ。

沖縄戦の前年の1944年2月のことじゃ。日本の敵国だった米軍が、サイパン、テニアンの二つの島を空襲で攻撃した。その後、6月にはサイパンに、7月にはテニアンに上陸し、住民も巻き込んだ地上戦が始まったんだよ。

南洋群島での地上戦は、翌年の沖縄戦を想像させるような惨劇じゃった。空襲の恐怖の中、熱い太陽の下を逃げるのは過酷だったじゃろう…。

逃げた壕に日本兵がいて住民が追い出されたり、「米軍に捕まるより、天皇陛下のために死ぬ方が尊い」と教えられた住民が家族を互いに殺し合ったり、海に身を投げたりしたんじゃよ。南洋群島から日本に帰る途中に船が米軍に攻撃されて亡くなった大人や子どもも多かったんじゃ。

<慶良間>集団死に追い込まれ

沖縄出身者が多く犠牲になった南洋群島の戦争。その後、どのように沖縄で地上戦が始まったの?

沖縄出身者が多く犠牲になった南洋群島の戦争。その後、どのように沖縄で地上戦が始まったの?

日本軍は、渡嘉敷、座間味、阿嘉、慶留間の四つの島など慶良間諸島を「海上特攻基地」と決めていた。「マルレ」という海上特攻艇を約300隻用意していたんじゃ。「海上特攻」は、爆弾を積んだ船に乗って敵の船に体当たりすること。乗っている兵士も自爆して死に、生きては帰れないのじゃ。

日本軍は、渡嘉敷、座間味、阿嘉、慶留間の四つの島など慶良間諸島を「海上特攻基地」と決めていた。「マルレ」という海上特攻艇を約300隻用意していたんじゃ。「海上特攻」は、爆弾を積んだ船に乗って敵の船に体当たりすること。乗っている兵士も自爆して死に、生きては帰れないのじゃ。

一方、米軍は1945年3月25日、渡嘉敷島や座間味島など慶良間諸島に空襲と艦砲射撃を浴びせた。26日には、座間味島に上陸したんじゃ。

島の住民はどうなってしまったの?

島の住民はどうなってしまったの?

慶良間諸島の住民の中には、海上特攻基地づくりを手伝った人もいた。じゃから日本軍は「もし住民が米軍に捕まったら、日本軍の秘密を漏らすスパイになる」と警戒して、住民に「鬼のように憎たらしい米軍と英軍『鬼畜米英』」のイメージを徹底的に刷り込んだ。南洋群島と同じように、慶良間諸島の住民たちも「捕まるよりは、天皇のために死ぬ方が尊い」と信じていた。こうして、米軍が島に上陸するのを前に、強制集団死(「集団自決」)をする状況に追い込まれていったんじゃよ。

慶良間諸島の住民の中には、海上特攻基地づくりを手伝った人もいた。じゃから日本軍は「もし住民が米軍に捕まったら、日本軍の秘密を漏らすスパイになる」と警戒して、住民に「鬼のように憎たらしい米軍と英軍『鬼畜米英』」のイメージを徹底的に刷り込んだ。南洋群島と同じように、慶良間諸島の住民たちも「捕まるよりは、天皇のために死ぬ方が尊い」と信じていた。こうして、米軍が島に上陸するのを前に、強制集団死(「集団自決」)をする状況に追い込まれていったんじゃよ。

日本軍は「手りゅう弾」を配った。「1発は敵に、1発は自決に」という教えを信じた人々は、手りゅう弾や青酸カリという毒薬を使ったり、首を絞め合ったりして、命を落とした。その数は少なくとも667人、約8割は女性や子どもだったそうじゃ…。

<中部>3時間で飛行場占領

慶良間諸島に最初に侵攻した後、米軍はどうやって沖縄本島に来たの?

慶良間諸島に最初に侵攻した後、米軍はどうやって沖縄本島に来たの?

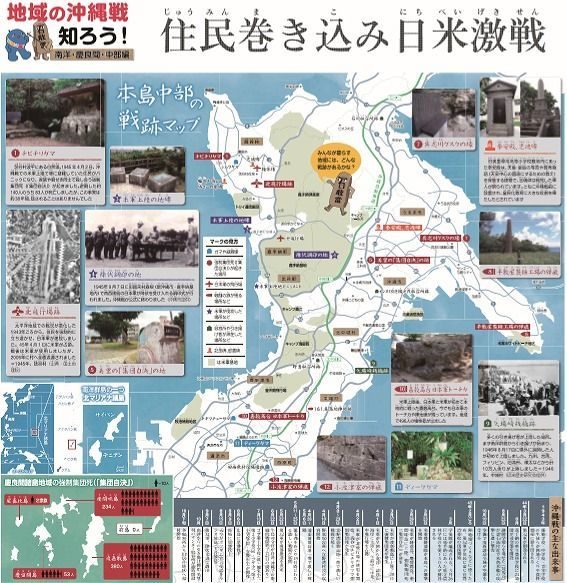

1945年4月1日午前8時半、米軍は読谷山村(現読谷村)の比謝川河口から南北10キロの範囲で沖縄本島への上陸を開始した。約3時間で日本軍が整備していた北飛行場(旧読谷補助飛行場)と中飛行場(現嘉手納基地)を占領したんじゃ。

1945年4月1日午前8時半、米軍は読谷山村(現読谷村)の比謝川河口から南北10キロの範囲で沖縄本島への上陸を開始した。約3時間で日本軍が整備していた北飛行場(旧読谷補助飛行場)と中飛行場(現嘉手納基地)を占領したんじゃ。

米軍はそんなに速く、沖縄本島を進んだんだね。

米軍はそんなに速く、沖縄本島を進んだんだね。

日本軍が上陸地点で戦うことをやめたからじゃな。2日から3日、米軍は本島の東側、旧美里村(現沖縄市)や中城村まで進んで、本島を南北に分断したんじゃよ。2日、米兵が降参して壕から出てくるよう住民に呼び掛けた読谷山村のチビチリガマでは、避難していた住民140人のうち83人が集団死した。なかには、注射や刃物で命を絶った人もいたんじゃ。旧美里村や旧具志川村(現うるま市)でも強制集団死(「集団自決」)が起こったんじゃよ。

日本軍が上陸地点で戦うことをやめたからじゃな。2日から3日、米軍は本島の東側、旧美里村(現沖縄市)や中城村まで進んで、本島を南北に分断したんじゃよ。2日、米兵が降参して壕から出てくるよう住民に呼び掛けた読谷山村のチビチリガマでは、避難していた住民140人のうち83人が集団死した。なかには、注射や刃物で命を絶った人もいたんじゃ。旧美里村や旧具志川村(現うるま市)でも強制集団死(「集団自決」)が起こったんじゃよ。

地上戦に、住民がどんどん巻き込まれたんだね。

地上戦に、住民がどんどん巻き込まれたんだね。

旧宜野湾村(現宜野湾市)や中城村、旧浦添村(現浦添市)、旧西原村(現西原町)、旧真和志村(現那覇市)など日米の激しい戦闘になった地域は、戦闘に巻き込まれて住民の死者が増えていったんじゃ。5月下旬に日本軍が首里城地下の司令部を捨てて南部に移動したため、米軍も南部に進んだ。南部では日米の戦闘に巻き込まれてたくさんの犠牲者が出たんじゃ。さらにガマ(自然洞窟)に避難していた住民を日本兵が追い出したり、食料を奪ったり、スパイの疑いをかけて殺したりしたんじゃ。

旧宜野湾村(現宜野湾市)や中城村、旧浦添村(現浦添市)、旧西原村(現西原町)、旧真和志村(現那覇市)など日米の激しい戦闘になった地域は、戦闘に巻き込まれて住民の死者が増えていったんじゃ。5月下旬に日本軍が首里城地下の司令部を捨てて南部に移動したため、米軍も南部に進んだ。南部では日米の戦闘に巻き込まれてたくさんの犠牲者が出たんじゃ。さらにガマ(自然洞窟)に避難していた住民を日本兵が追い出したり、食料を奪ったり、スパイの疑いをかけて殺したりしたんじゃ。

沖縄戦が公式に終わったのは9月、今の沖縄市じゃった。今は嘉手納基地の中じゃが、当時の越来村森根で、米軍など連合国と日本は「降伏文書」の調印をした。船で南洋群島から引き揚げた人たちが10月以降、中城村久場に到着して、旧美里村と中城村久場の収容所に集められたんじゃ。

米軍は住民を収容所に入れている間に、土地を奪って基地をつくった。普天間飛行場もその一つじゃ。中部は嘉手納基地など今も広大な米軍基地が残っているのー。米軍に土地を取られて南北に分断された中城村と北谷村は、後にそれぞれ中城村と北中城村、北谷村と嘉手納村に分かれて、今に至るのじゃよ。

<渡嘉敷島の強制集団死体験者>

生命軽視の極限状態 金城重明さん(那覇市、87歳)

米軍が渡嘉敷島に上陸した1945年3月27日の夜、渡嘉敷村阿波連の住民は集落から約7キロ離れた北山(ニシヤマ)へ移動くを命じられた。そこは日本軍陣地の裏手だった。「いよいよ来るべき時が来た」。金城重明さん(87)=那覇市=は日本軍と共に死ぬことを覚悟した。

夜が明けて28日、村長が「天皇陛下万歳」と唱えた。「天皇陛下万歳」は、軍人が戦場で死ぬ時に発する言葉であることはみんな知っていた。手りゅう弾が住民に配られ、第1の強制集団死(「集団自決」)が起きた。手りゅう弾は1週間ほど前に兵器軍曹を通して、村役場の男性職員や青年たちに配られたものだった。

不発が多く、死んだ人は少なかった。そのことがさらなる惨劇を引き起こした。金城さんの目に入ってきたのは、1人の男性が木をへし折り、妻子をめった打ちにする光景だった。それを見た人たちは木や石などで次々に家族を殴り殺した。

金城さんは兄と2人で母、妹、弟を手にかけた。声を張り上げて号泣しながら。「自分の家族だけが生き残ってはいけない」。最後は自分も死ぬつもりだった。「殺してくれー」という声が響いていた。

「どうせ死ぬなら米軍に斬り込みに行こう」と出て行って、最初に目にしたのは日本兵だった。兵士や村長、他の住民が生きていることを知った。「なぜ日本兵が生きているのか。自分たちだけが家族を手にかけないといけなかったのか」。ショックを受けた。

異常な状況下とはいえ、残酷な仕方で肉親を失わざるを得なかったという事実は戦後、金城さんを苦しめた。絶望と死のふちにいた金城さんを救ったのは18歳の時に出会った聖書。「『集団自決』は生命軽視の極限の世界。聖書で人間の命の尊さ、重さを見せつけられ、救われた」と語った。

◇金城さんの証言は、2015年3月25日付19面「沖縄戦70年『集団自決』(強制集団死)」から、再掲しました。