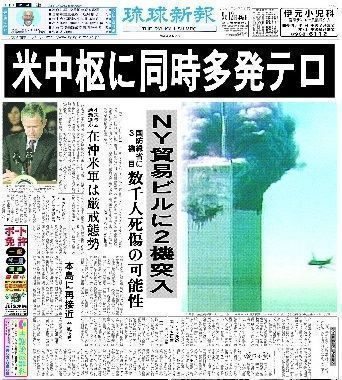

米ニューヨークの世界貿易センター(WTC)のツインタワーにハイジャックされた旅客機が突っ込み、世界を揺るがした米中枢同時テロから11日で20年を迎える。ニューヨーク在住57年の写真家でアーティストの比嘉良治さん(83)=沖縄県名護市出身=が経験した「あの日」のことを語ってもらった。(座波幸代)

◆カメラを手に屋上へ

2001年9月11日早朝、いつもの日課通り、自宅のあるロウアーマンハッタンのリトルイタリー近くから、金融街の世界貿易センター西側のハドソン河沿いをマラソンのトレーニングで走るはずだった。だがこの日、毎朝一緒に走る妻から「今日は少し体調が良くないので走らない」と言われ、いつもと気分を変えて東側のブルックリンブリッジを2時間ほど走った。

帰宅後、シャワーを浴びていると、沖縄の新聞社から電話が入った。「ツインタワーに飛行機が…テロです」「エッ、まさか?そんなこと、あり得ない」「写真と情報を沖縄に送って下さい」

電話を切り、テレビを付けた。自宅の南に面した窓の前に立つと、白や黒の煙がもくもくと上がり、サイレンが鳴り響く。カメラを片手に慌てて屋上に上った。ファインダーをのぞいて見えたのは、崩れていくビル。無心でシャッターを切り続けた。

写真を沖縄に送り終えた後、親友のリッチー・S夫妻が血の気の引いた顔で、自宅に訪れた。金融機関に働くリッチーさんのオフィスはツインタワーに面した近代的なガラス張りのビルにある。いつもと変わらぬ朝。オフィスの大きな窓ガラスがいきなり、風圧で吹き飛んだ。前方の巨大なビルが目の前で崩れていく。わが身をどこに、どう動かしていいかも分からず、命からがら脱出してきたと言う。聞いていて鳥肌が立った。生々しい話は映画のシーンと重なった。

現場近くのロフトに住む画家のデニス夫妻も避難のためにわが家に飛び込んできた。日本人ジャーナリストの友人夫妻はツインタワーの目と鼻の先にあるアパートに住んでいて、自宅にはとても出入りができる状態ではなく、うちに身を寄せた。友人の妻は写真家で、煙に包まれたわずかな視野の中で何が起こったか撮影し続けた。少し落ち着いてから必要な生活品を取りにいったんアパートに戻ろうとした。だが、アパートには入ることはおろか、近づくこともできなかった。2人は埃まみれで戻ってきた。

マンハッタンがひっくり返されたようにどよめきが続く。もくもくと上る爆煙がサイレンに流されるように、西から東へ、ブルックリン側にも覆いかぶさる。テレビもラジオも全ての局がとにかく混乱した現場を伝えていたが、何が起こったのか詳しい情報は入ってこない。

徐々に外部から状況について連絡が入るようになると、まさに「千人千話」、さまざまな悲惨な体験や人探しなど、返答の言葉が出なくなる。

◆発生翌日、静けさと空虚感

翌日、外に出ると意外だった。テレビで見る現場とは打って変わって、立ち入り禁止区域の現場から少し遠のくと人影も少なく、ひっそりとしていた。空虚感が漂う、不思議な都市空間だった。

僕は薄情なのだろうか、アメリカへの愛国心がないのか、不思議と冷静に、沖縄戦の悲惨な状況と重ねてしまっていた。確かに一瞬にして多くの犠牲者が出た。しかし沖縄は3カ月にわたって艦砲射撃・焼夷弾・銃弾に生死の崖っ淵にいた。いや、世界では産まれてから成人になっても戦火の中で生命の綱渡りを余儀なくされている人々がいる。ふと背筋を伸ばしている自分がいた。

ある出版社の依頼で「50歳からのニューヨーク」という本を出版した。編集者の強い要望で世界貿易センターが崩れ落ちる瞬間の写真もぜひ掲載したいと求められたが、僕はそれだけは勘弁してくれと頑なに写真を出さなかった。妥協案として「追悼の光」の写真が掲載された。

◆「追悼の光」その下で

9・11から20年がたつ。テロが起きて当初は、誰ももうツインタワーのあった場所に戻って来ないのではないかと思った。しかし、今その跡地は「グラウンド・ゼロ」と呼ばれ、再開発と同時に追悼の場になり、世界中から観光客が訪れる。地価も高い。毎年追悼式が開かれ、夜空には「追悼の光」という2本の「光のタワー」が伸びる。

ツインタワーの近くをあの朝、走っていたらと時折、思う。いつもの日課通り、あの場所を走っていたなら爆風で飛ばされ、ハドソン河に消えて見つからなかったかもしれない。

テロ直後、消防や警察から多くの人が救援に駆け付けた。ボランティアの人たちも多数いた。愛国心だけでなく、人を愛する、助けるために救援に駆け付け、命を落とした。時間がたってから亡くなった人も多くいる。ビル崩壊で、アスベストやベンゼン、PCBなどを含む有害性の粉じんが飛び散り、それを浴びたことが原因と思われるがんを発症したり、亡くなったりした犠牲者も多い。20年がたつ今も、無料で検査が受けられる支援プログラムの通知がテレビで流れる。

近所に住む元警察官の男性は、定年退職後、粉じんを浴びた後遺症で亡くなった。彼の娘たちは支援団体と連携したチャリティーマラソン大会を開催し、今も続けている。参加費などが寄付され、がんなどの病に苦しむ人たちの支援に充てられる。

アメリカ本土が初めて攻撃されたテロは、パールハーバー以上の大きな問題としていまだ現在進行形で残っている。今年8月、米軍はアフガニスタンから撤退はしたが、ベトナム戦争以降、アメリカの参戦は全て負けていると指摘する人もいる。今は中国を最大の脅威として、アジアへの介入をちらつかせる。戦争をしたい、武器を売りたい、使わせたい人もいる。なぜまたアメリカが参戦しないといけないのか、疑問の声を上げる人もいる。

夜空に伸びる「追悼の光」は、ピュアで追悼の意を率直に表していると思う。9・11の犠牲者も含め、地球上全ての戦争犠牲者の霊に追悼の意を表する。

▼80歳“少年”「江戸上り」逆行 比嘉良治さん 3カ月かけ故郷へ

▼ラムズフェルド氏がこだわった普天間移設「実現可能性」はいま