(その1)ルーツは「チャンプルー」 差別乗り越え人気DJに から続く

戦後20年を間近に控えた1965年1月、マスミ・ロドリゲス(56)=北谷町=は、旧コザ市(現在の沖縄市)で生まれた。沖縄は当時米国の統治下にあり、戦後の面影を色濃く残していた。本土が高度経済成長のまっただ中で平和を享受していたのとは対照的だった。

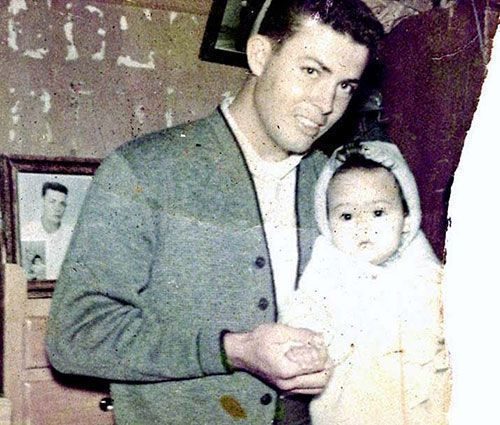

マスミの父マイロン・デュエルは米国出身で、63年ごろから沖縄にいた。米海兵隊員として、ベトナム戦争に参加するためだ。沖縄は米軍最大の後方基地となった。マイロンは嘉手納基地内の売店で働いていたスミコと出会い、その後、娘が生まれた。2人の名前の頭文字をそれぞれ取り、マスミと名付けた。

だが2人は籍を入れていない。当時は米兵と駐留先の女性が結婚するのは難しく、軍の許可が下りなかったからだ。一家は基地の外で暮らした。その後マイロンは米国に転属となり、スミコと別れて沖縄を離れた。マスミが父と過ごしたのは3歳までだ。脳裏には、父が抱っこしてくれた記憶が今でも残っている。絵がとても上手な人で、沖縄の風景をよく描いていた。

「あんたたちアメリカーが殺した」

小学校に上がると、マスミは自身に向けられる目に違和感を抱き始める。宮里小に通っていたが、差別されるような出来事が起きた。2年時の担任だった女性教諭から指をさされ、みんなの前で突然こう言われた。「マスミー、あんたたちアメリカーがウチナーンチュを殺したんだよ」。

マスミは学校では放課後になっても、いつも1人だった。周りの親が自分の子どもに対し「アメリカーと一緒に遊んじゃ駄目」と言っていたという。「同じ人間なのに、どうしてこんな扱いを受けるんだろう」とさみしさを募らせた。

1972年5月15日、マスミが7歳の頃、沖縄の施政権が返還され、27年ぶりに日本に復帰した。ようやく米国統治の時代が終わり、県内は祝福ムードに包まれた。いち早く高度経済成長下にあった本土に追いつこうと、人々は活気付いていた。

外国人と日本人の間に生まれた子は現在では「ハーフ」と呼ばれ、あこがれの目で見られることも多いが、戦後しばらくは「混血児」や「合いの子」などという表現が使われ、差別の対象となるケースも多かった。そんな社会情勢の中でマスミは幼少期を過ごした。

基地の中で感じた「自由」

その状況が変わったのが7歳の時。前年、母スミコが、米軍キャンプ瑞慶覧のMP(憲兵)として勤務していたトーマス・ロドリゲスと結婚した。それがきっかけで、マスミは宮里小から嘉手納基地内のアメリカンスクールへと転校することになった。そこは自由と多様性に満ちた場所に映った。

みんなが「日本人同士の子ども」といった画一的な出自を持っているわけではないため、マスミは色眼鏡で見られずに済んだ。いじめや差別は一切なくなり、ロングドレスやピアス、腕時計を身に着けて登校しても、何も言われない。人目を気にしなくなった。

だがスクールを一歩出れば、差別や偏見にさらされた。近所の人からいきなり「ヤンキー、ゴーホーム」と心ない言葉を浴びせられた。

近くの幼稚園児からは石を投げられ、頭から血を流した経験もある。やってきた園長が児童をしかるのかと思ったが、逆にマスミに対し「アメリカーは勉強しないからフラー(ばか)なんだよ」と言った。ぼうぜんとするほかなかった。両親のせいで差別を受けていると知ったら悲しむと思い、流血について母には「転んだ」とうそをついた。

まだ幼かった弟を含め家族4人で米オクラホマ州へ引っ越したのは9歳の頃。中学入学前まで過ごした。「米国には白人やアジア人などいろんな人がいた。みんなが一人の人間として私を認めてくれた」と振り返る。

再び沖縄の地を踏んだのは12歳の頃。母は「日本の学校に行きなさい」と勧めたが「ノー」と拒否し、北中城村のアメリカンスクールに通った。学費に充てるため、校内で教室の清掃などをしてお金を稼いだ。

沖縄ではまた差別を受けるようになった。「アメリカー、死なさりんどー」と叫びながら自転車で追い掛けてくる男子中学生にも遭遇した。日本復帰から5年たっていたが、ハーフを巡る状況が大きく変わったわけではなかった。

14、15歳の夏休みは朝から晩まで、恩納村のムーンビーチでドリンク販売などをして働いた。マスミはのちに、ラジオ局エフエム沖縄の人気番組「ポップンロール・ステーション」のパーソナリティーとして活躍するが、そのきっかけを与えてくれた人とは、このムーンビーチで出会った。

高校は当時浦添市にあった沖縄クリスチャンスクールインターナショナルに通った。同時に親元を離れ、通学費を抑えるため宜野湾市で1人暮らしを始めた。マクドナルドやジミーなどでアルバイトをし、学費や家賃を支払った。夏休みは恩納村の万座ビーチで午前7時から働き、午後10時まで残業した。

ビーチでの出会いから人気ラジオDJに

ファッションデザイナーになりたいと考え、高校卒業後は1度大阪に出るが、20歳の時に沖縄に戻った。そして21歳になったマスミは転機を迎える。中学時代に働いていたムーンビーチで知り合った人に「エフエム沖縄でラジオDJをやらないか」と誘われたのだ。それからは人生が大きく変わっていった。

85年、同社で「ポップンロール・ステーション」の放送が始まった。マスミがパーソナリティーとして加わるのは86年から。時間帯は平日夜で、コンビを組んだケン・ロビラードと合わせて「ケン&マスミ(ケンマス)」と呼ばれ、瞬く間に人気を博した。

台本はないに等しく、しゃべる内容はほとんどアドリブ。ケンとマスミは日本語、英語、ウチナーグチを混ぜて使い、その独特な話し方や耳に残る笑い声がリスナーの心をつかんだ。現在の40歳半ばから60歳前後のウチナーンチュなら誰もが知っているほどの人気番組へと成長した。

背景には当時の時代状況も絡んでいた。社会学者の下地ローレンス吉孝の著書「『混血』と『日本人』」では、70年代以降ハーフの歌手やモデル、アイドルが注目を集め、消費社会における西欧化の流れの中で、敗戦や困難、差別といった「混血児」のイメージが払拭(ふっしょく)されていった歴史が論じられている。

りんけんバンドの照屋林賢はこう語る。「ポップンロールがきっかけで、ハーフの人たちが沖縄で認められるようになった。アメリカっぽさとウチナーっぽさがある番組で、面白かった。ケンとマスミを誇らしく思った」。照屋とマスミは元々家が近所同士で、旧知の仲だ。マスミの高校時代、照屋は「しゃべることを仕事にするといい」と勧めていた。

アイデンティティーが2つあってもいい

「ポップンロール」ではハーフの子からもたくさん手紙が届いた。マスミの言葉に背中を押され、今まで会えていなかった父親と再会できた女性もいた。マスミはリスナーに勇気を与え続けた。番組は36歳まで16年間担当した。

ラジオDJのほか、イベントや結婚式の司会もこなした。そこでもマスミ節を遺憾なく発揮。英語を話して静まり返ると、ウチナーグチに切り替えてトークする。会場は沸き、笑顔が広がった。

マスミは若い頃、よくウチナーンチュと米国人のどちらなのかと問われた。その度に「父か母を選びなさい」と言われている気がした。「どう頑張っても100%のウチナーンチュにはなりきれない。アイデンティティーが二つあって何が悪いんだろう」。そう感じた。

もうすぐ沖縄の日本復帰から50年を迎える。沖縄は経済成長してきた一方で、「沖縄らしさ」が徐々に失われ、本土との違いはなくなり「日本化」した50年とマスミは捉える。ウチナーグチを話せる人も大幅に減った。「ウチナーンチュとしてのアイデンティティーまで失ってほしくない」と願う。

マスミのように沖縄もまた、長い歴史の中で日本と米国そして琉球の狭間(はざま)にあり、「揺らぎ」を経験してきた。その沖縄にはマスミの感性を育む土壌があった。

今年10月23日、沖縄市のミュージックタウン音市場で、マスミは音楽イベントの司会としてステージの上に立っていた。会場には、変わらぬ明るさを備えた声が響いていた。

(文中敬称略)

(砂川博範)

【あわせて読みたい】

▼元祖沖縄出身アイドルグループ「フィンガー5」が見た日本復帰