戦後、日本の高度経済成長期を支えたのは、地方からの集団就職だった。復帰前の沖縄からも、中卒、高卒の若者が集団就職で「内地」を目指した。那覇市出身の當眞嗣教(しきょう)さん(69)もその一人。沖縄からの直接的、間接的な便りが心の支えだった。

1971年3月、真和志高校を卒業後、東京の製菓工場に就職した。集団就職の動機は地元の就職難と東京への憧れ。束になった求人票から「寮付き」という条件で就職先を選んだ。

東京では言葉の壁にぶつかった。方言札の世代で、学校では標準語、友人や家族との会話はしまくとぅばだった。工場で叱責(しっせき)された時、自分に非がなくても言い返す言葉が見つからず「すいません」と繰り返した。「沖縄なら『あらん』(違うよ)とか言いながら、場の空気を悪くせず言い返せるのに、標準語だと難しい。機微を捉えるボキャブラリーはなかった」

就職先の工場は経営状況が厳しく、半年で別の工場に再就職した。さらに4年後には原宿・竹下通りのパン屋へ。手に職を付けるため、厳しい環境を追い求めた。

23歳で結婚し、子どもが生まれた。家庭ができたが「職人としては未熟」と感じ、仕事に集中した。午前4時からパン屋、勤務が終わると深夜まで製菓工場で働き、腕を磨いた。

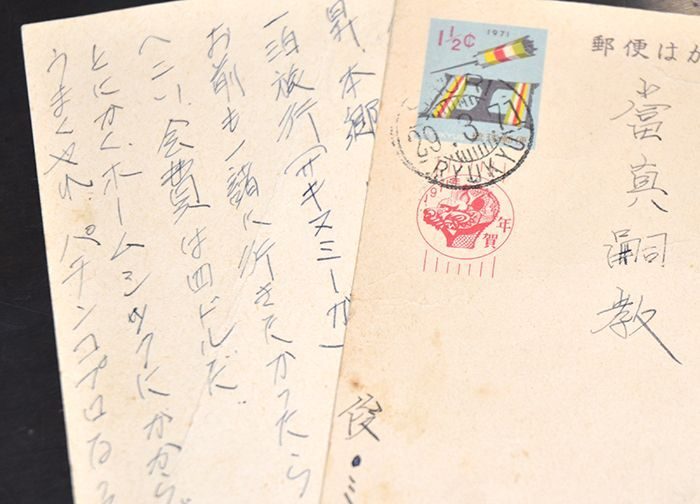

せわしい日々で心の支えだったのが、就職直後に友人から届いたはがきだ。1・5セントの琉球はがきに書かれていたのは「ホームシックにかからず、うまくやれ」。ぶっきらぼうな言葉が無性にうれしかった。

好きだった音楽雑誌にも沖縄出身者が登場した。沖縄フォーク村を立ち上げた佐渡山豊や、アイドルの南沙織。隅々まで目を通し「自分も頑張ろう」と奮起した。

喜納昌吉の「花」は偶然耳にした。「心にずしん、ずしんと感じるものがあった。初めて聞いた時は別の歌手が歌っていたので、誰の歌か調べると喜納昌吉だった」。東京のロックやフォークに憧れていたはずが、沖縄のミュージシャンが上京するたびライブに足を運ぶようになっていた。

25歳で独立、40歳で埼玉県内に自前の店舗を構えた。売れるシーズンが限られるケーキと、安いが毎日売れるパン。若い頃、2本立てで腕を磨いたことが功を奏し、経営は安定した。

60歳ですっぱり店を辞め、約40年ぶりに地元に戻った。様変わりする風景を見て「『内地』と沖縄を比べる必要はないんじゃないか」と感じる。「復帰50年の節目は、お祝いとは少し違うと思う。人生100年時代と言われるので、50年は半分。何が変わって何が変わらなかったのか。なかゆくいして考えようよ」

(稲福政俊)