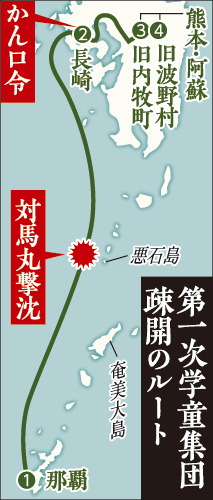

「助けてー」。1944年8月22日夜、海に悲鳴が響いた。沖縄から九州に向かう学童らを乗せた対馬丸が米潜水艦の魚雷攻撃を受け、鹿児島県悪石島付近で撃沈。船団を組んでいた暁空丸(ぎょうくうまる)の甲板で高良菊さん(87)=当時8歳=は、波間に浮かぶ荷物と大勢の子どもたちを目撃した。「まるで地獄絵図だった」。全速力で走る船の中で、恐怖と申し訳なさが募った。

44年7月、サイパンの日本軍壊滅を受け、政府は沖縄の高齢者や子ども、女性ら10万人の疎開を決めた。沖縄が戦場になることを見据えた決定で、学童疎開はその一環だった。

県から市町村や学校に出された通達では、敗戦思想と結びつけないよう指示された。首里第二国民学校(現在の那覇市立城西小学校)の子どもたちは「雪が見られる」と聞かされ、旅行気分だった。戦況や海の危険性は知らされなかった。

長崎に着くと、憲兵隊が暁空丸に乗り込んできた。「沈んだことを言えば死刑だぞ」。手紙は検閲され、疎開先の熊本では寒さや飢えに苦しんだ。「一番印象に残っているのは常におなかをすかせていたこと」。玉城盛松さん(85)=当時6歳=は振り返る。当時「沖縄新報」は「学童ら明朗に育つ 食糧も豊富」と伝え実相はゆがめられた。

高良さんが沖縄に戻ったのは約2年後の1946年10月。自然豊かだった首里は集中的な砲撃で、むき出しの土と岩だけ。高良さんの家族は一緒に疎開した兄以外全員沖縄戦で亡くなった。自分の体重より重い芋を毎日背負って西原から首里に運び、ほぼ学校に行けなかった。

玉城さんは、不都合な情報が隠された戦前と今を重ね、防衛費増額を疑問視する。表向きは沖縄を守るかのように見えるが「日本が米国製兵器を購入するのは米国向けのパフォーマンスでしょう。兵器ではなく、税金は教育や福祉などに使うべきだ。メディアは正しいことを伝えてほしい」

地上戦に向け、戦闘の邪魔になる子どもらの島外退去と兵士らの食糧確保という“軍の論理”で実施された学童疎開。玉城さんは体験を見つめ直し「疎開も戦争への加担だった」と思うようになった。流れに任せるしかなかったことを悔いる。もう二度と戦争に加担したくない―。だからこそ今、若い人たちに体験を語り伝える意味を感じている。

(中村万里子)