県が2026年度の導入を目指す観光目的税(宿泊税)。県は15、17の両日、導入を予定する自治体や観光事業者らと意見交換し、コロナ禍で止まっていた議論が再開した。税率や使途、自治体との配分などを話し合い、県は9月までに県条例案を取りまとめるとしている。

定率か定額か

県が19年に開いた検討委員会は、目的税の税率を定額制と定めた。しかし、独自で導入を目指す石垣市、宮古島市、本部町、恩納村、北谷町の5市町村のほか、観光事業者らは公平性や観光の高付加価値化を理由に定率制を求めており、県は検討を続けている。観光事業者からは「段階別の定額制で宿泊額が段階の狭間に当たると不公平感がある」として、定率制を支持する声が上がっている。

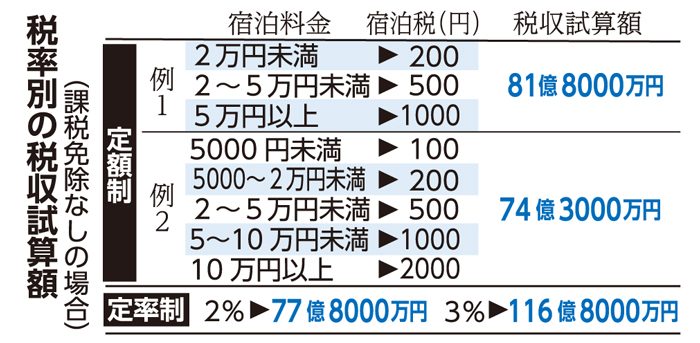

26年度の入域観光客数の目標値と22年度の観光統計実態調査から試算した宿泊税による税収は、定額制の3段階別で81億8千万円、5段階別では74億3千万円。一方、定率制の場合は2%で77億8千万円、3%で116億8千万円(いずれも課税免除なしの場合)となった。

金額が定まっている定額制は、税率が計算しやすい利点がある。定率制は上限額がないため、物価高騰などで宿泊単価が上がった際や、円安の影響でインバウンド(訪日客)が高単価ホテルに多く宿泊すると、税収増につながるメリットがある。

定率を求める意見が多いが、課題もある。国内では、北海道倶知安町のみが定率制で導入している。1部屋や1棟貸しの場合、人数を考慮せずに徴収する仕組みになっており、租税論を専門とする神奈川大学経営学部の青木宗明教授は「大人数で宿泊すれば税の負担が軽くなってしまう」として、公平性に疑問を呈する。

青木教授は「税の徴収目的が観光振興なのであれば、観光客1人当たりの観光地で受ける恩恵は同じであるのに、時期や場所、予約サイトで変動する宿泊料金によって税負担が変わるのはおかしい。徴収額の予見が可能な段階定額制が許容範囲だろう」と話した。

四つの使途区分

税の使い道について、県は(1)観光客の受け入れ体制の充実強化(2)観光地の環境と良好な景観の保全(3)観光振興に通じる文化芸術の継承と発展、スポーツの振興(4)地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進―の四つの柱で使途区分を設けている。1月に県の各部局と全市町村に実施した調査で、県全体で約78億円が必要とした。

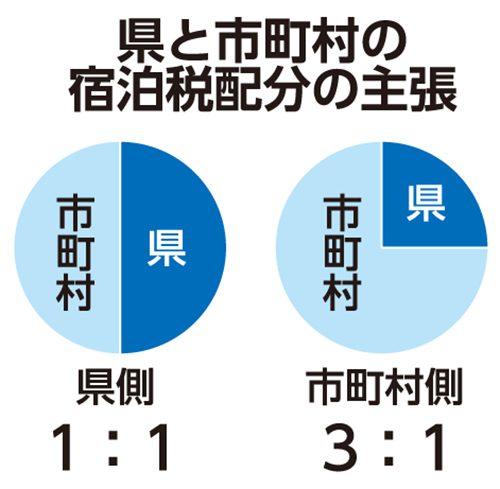

内訳は県分が約41億、市町村分が約37億となったことから、県は独自で宿泊税を設ける自治体と県での配分は1対1が妥当だとする。宿泊税を導入している福岡県と福岡市では、県が50円、市が150円となっている事例などを踏まえ、自治体側からは市町村が3、県は1の割合を求める声が上がっている。

県が目指す観光の「量から質」への転換や持続可能性の実現に向け、広く理解の得られる制度設計が求められている。

(與那覇智早)

イメージ

イメージ