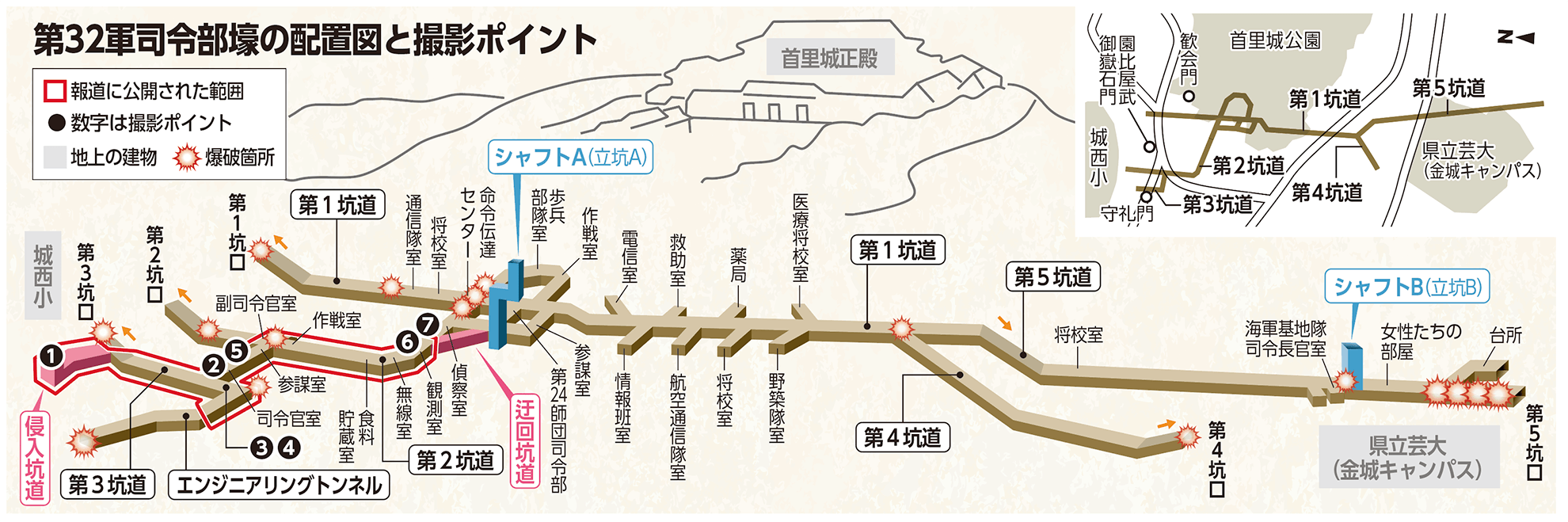

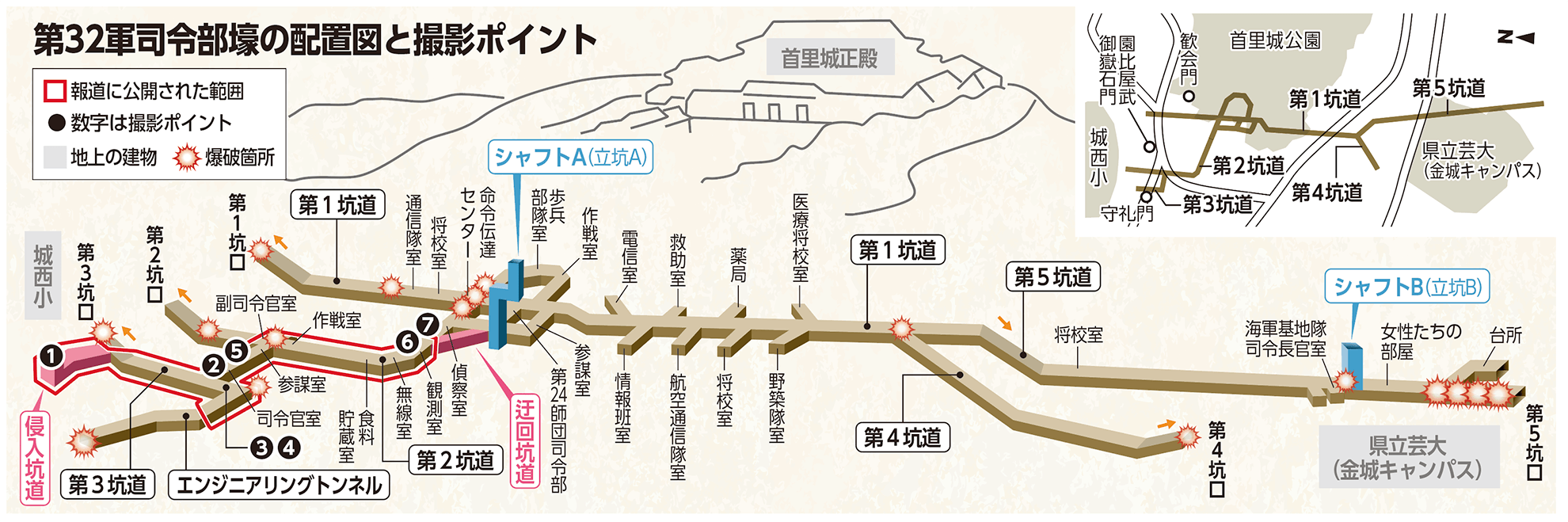

首里城の地下にあり、沖縄戦で軍事的中枢だった日本軍第32軍司令部壕。世界の恒久平和を沖縄から発信する歴史的な取り組みとして、保存・公開を進める沖縄県は、22日までに城西小学校側の第2・3坑道を広くメディアに公開した。日本軍が整備した約110メートルの坑道内部は劣化が進む一方、坑木や掘削時のつるはしの跡がくっきりと残り、当時の過酷な作業を今に伝える。

総延長は1キロ超 学生や住民も動員し掘削

司令部壕の掘削は1944年12月に始まり、地元学生や住民も動員。総延長は1キロを超える。第32軍司令部が入ったのは翌45年3月。千人以上の司令官や兵士らが雑居した。45年4月1日、米軍が沖縄本島に上陸。激しい地上戦で米軍が首里に迫る中、司令部は同年5月21日に壕内で協議し、翌22日に首里の放棄と南部撤退を決定。27日に撤退を始めた。

【撮影ポイント①】仮設の立て坑(進入坑道)から第32軍司令部壕へ

【撮影ポイント②】日本軍の酒瓶。瓶の下のほうに「DAINIPPON BREWERY Co」の文字

【撮影ポイント③④】第3坑道につながる「エンジニアリングトンネル」

首里城火災を機に、保存と公開求める声

首里城火災を契機に司令部壕の保存と公開を求める声の高まりを受け、県は2021年に「第32軍司令部壕保存・公開検討委員会」を設置。23年に提言とロードマップをまとめた。25年度に第5坑口、26年度に第1坑口の整備公開を目指し、詳細調査を踏まえ、段階的な壕の保存・公開に向けて取り組むとした。

現状では第2・3坑道は「デジタル技術を活用した公開」とし、「基本計画に基づいた対応」を取るとされている。基本計画は本年度県が設置する有識者委員会で議論される。

【撮影ポイント⑤】第3坑道から第2坑道と交差する方向

【撮影ポイント⑥】幅2.2メートル前後、高さ1.2メートル前後の第2坑道

【撮影ポイント⑦】崩落でふさがっている第2坑道の迂回路

第2坑道。幅2.2メートル前後、高さ1.2メートル前後。床の上に土砂が堆積している。床から水が湧き出ているような状況のため、水を抜くためのポンプの青いホースが設置されている。(代表撮影)

第2坑道。幅2.2メートル前後、高さ1.2メートル前後。床の上に土砂が堆積している。床から水が湧き出ているような状況のため、水を抜くためのポンプの青いホースが設置されている。(代表撮影)