「アメリカさんが交付した布令に難癖をつけたわけだから、クビを覚悟した」。米統治下の沖縄で裁判官だった比嘉正幸さん(90)=那覇市=は、しみじみと振り返った。思いを巡らすのは、琉球政府の裁判官に任官してから2年後の1966年、担当したある事件だ。

米側最高責任者のワトソン高等弁務官は、琉球政府の裁判所で係争中の二つの裁判を、米国民政府(USCAR)が運営する民政府裁判所に移送するよう命じた。当時の沖縄には、住民の自治機関である琉球政府の裁判所と米側による民政府裁判所があり、二つの裁判所制度が併存した。移送命令は住民側の裁判権を奪うことを意味した。

高等弁務官が発する法令「布告、布令、指令」に関する司法判断は、民政府裁判所で下される。琉球政府の裁判所は事実上、民政府裁判所の支配下にあった。「琉球政府には『司法・立法・行政』の三権が認められていたが形ばかりだった。復帰前の沖縄に司法自治はなかった」

移送を命じられたのは、サンマの関税に関して魚卸売業の女性が税金の返還を求めた「サンマ裁判」と、被選挙権を巡る「友利裁判」。

このうちサンマ裁判は、輸入業者が誤って納付した税金の還付を求めた訴訟から始まった。業者の女性が布令で定めた品目にないサンマへの課税は過誤納金として提訴。琉球政府の裁判所の判決は法定主義に反するとして女性の勝訴だった。上位の巡回裁判所、上訴裁判所も女性の主張を認めた。

これに対して米国民政府は、上訴審判決と同日に布令を改正。課税品目にサンマを追加し、税金をさかのぼって徴収できるようにした上で、琉球政府の司法権にも介入しようとした。

「法律の世界では、法をさかのぼって適用することができない『法律不遡及(そきゅう)の原則』がある。米軍はそれさえも無視した」。比嘉さんは、同僚の裁判官31人との連名で米国民政府に対し移送撤回を求めて抗議文を作り、同政府幹部の首席民政官に突きつけた。裁判官による異例の抗議行動だった。

失職を覚悟したのは、過去の体験があるからだ。1956年、米軍による強制的な土地接収に抗議しようと、沖縄の住民が立ち上がった「島ぐるみ闘争」。琉球大学の学生だった比嘉さんは、300人の仲間と那覇でデモ行進した。布令に基づいた届け出をしていたが、米側は「反米的な言動があった」として学生7人を処分し、うち6人を除籍処分にした。

「友人は『ヤンキー、ゴーホーム』と叫び除籍になった。(自ら定めた)法律さえも無視する米軍を間近で見たから、無事では済まないと思っていた」。だが、処分されることはなかった。

「心の中には、基本的人権に基づく住民自治を保障する日本国憲法への思いが常にあった」。米軍統治による司法の「二元制」が生み出す不条理に対し、復帰まで法廷であらがい続けた。

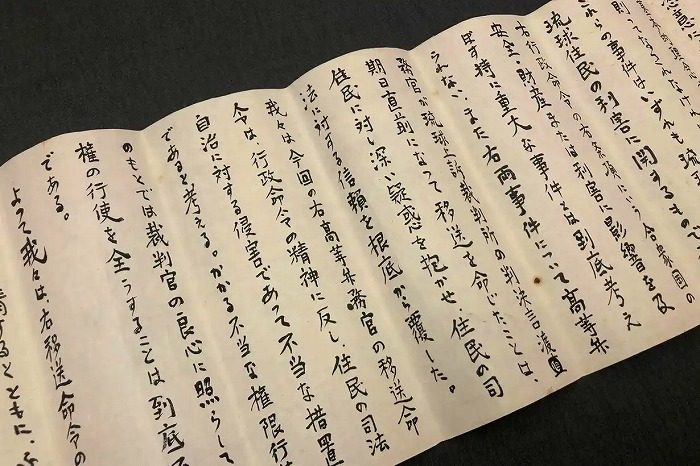

2020年、抗議文の原本が共に同僚だった元裁判官の自宅から見つかった。手書きの書体は「住民の司法自治を危機に瀕(ひん)させることのないように強く訴える」とあった。原本は南風原町の県公文書館に保管され、その内容を確認できる。

(安里洋輔)

「司法の自治」を求めて米軍に抗議文を出した当時を振り返る元裁判官の比嘉正幸さん=4月23日、那覇市

「司法の自治」を求めて米軍に抗議文を出した当時を振り返る元裁判官の比嘉正幸さん=4月23日、那覇市