沖縄国際大学考古学研究室は12日、同大学で会見を開き、宜野湾市の普天満宮本殿背後にある洞穴遺跡の発掘調査で、約3万2千年前~1万8千年前の「炉跡(ろあと)」と呼ばれるたき火の跡や、焼けた礫(れき)、結晶質石灰岩を確認したと発表した。約1万1千年前の人骨片も出土した。同研究室の新里貴之准教授は、火の利用は人類の特徴的な行動だとした上で「県内最古級の人類の活動痕跡が見つかった。沖縄の人類史を考える上で極めて重要な遺跡だ」と意義付けた。

発掘調査は同研究室の実習の一環で2022年度から実施している。これまで貝塚時代前期(縄文時代)の文化まで確認していたが、23年度にさらに下層を調査したところ、今回の発見に至った。

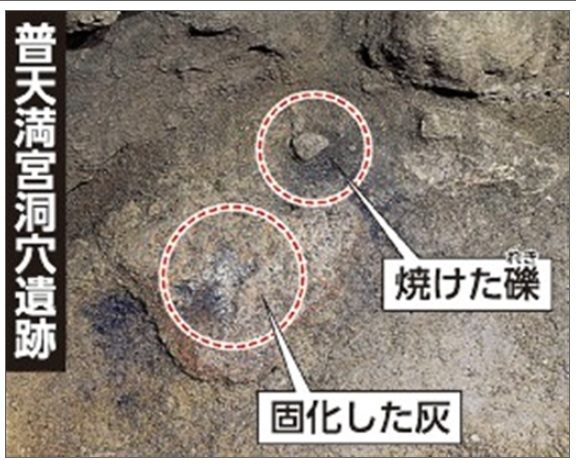

炉跡などが見つかったのは、東側の洞口から12メートル先にある「2トレンチ」と呼ばれる調査地点。地表約1メートルの部分から炭の層が見つかり、燃えた跡が狭い範囲に集中していることから、炉跡であることが分かった。採取した灰や木炭の放射性炭素測定を行った結果、約3万1千年前であることが判明した。さらに下層の木炭層から採集した貝類は約3万2千年前のものだった。

新里准教授は同遺跡について、サキタリ洞遺跡や山下町洞穴遺跡、石垣島白保竿根田原(さおねたばる)洞穴遺跡とともに、約3万~2万年前の旧石器時代を代表する遺跡の一つであると指摘する。現時点では、洞穴内における火の使途など詳細が分かっていないため、今後は採取した灰や土壌をより細かく分析し、人類が何を食していたかなども調査する。また、沖国大では山下町洞穴遺跡で見つかった国内最古の人骨なども保管しているため、比較研究も進める。

普天満宮は尚賢王(1644年頃)が参詣したとされる神社で、琉球八社の一つ。1991年に宜野湾市指定文化財「名勝」に登録された。

(当銘千絵)

普天満宮本殿背後にある洞穴遺跡から出土した人骨や石灰岩、灰の塊など=12日

普天満宮本殿背後にある洞穴遺跡から出土した人骨や石灰岩、灰の塊など=12日