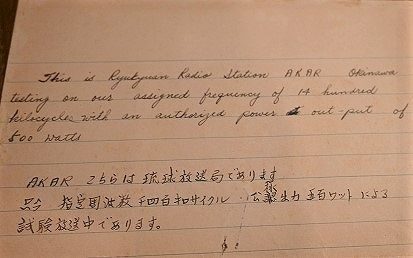

胸の鼓動とともに、電波に乗って言葉が広がっていく。「This is Ryukyuan Radio Station AKAR…」。1949年5月16日午後2時。沖縄で戦後初のラジオ局が産声を上げた瞬間だった。

「エーケーエーアール、こちらは琉球放送局であります」。声の主は、戦後沖縄のアナウンサー第1号の川平朝清(かびら・ちょうせい)だ。続いて流れたのは、「かぎやで風(かじゃでぃふう)」のレコード。沖縄では祝いの席で必ず演奏される古典音楽で、朝清の父・朝平(ちょうへい)がよく三線で奏でていた歌でもあった。

まだ試験放送ではあったが、朝清はこの時の高揚感を日記に残している。

「胸の動悸は時間が迫れば迫るだけ我を忘れる程ではないにしろ高鳴る。そして人々のラヂオの前に集まって今か今かと待つ顔が頭に浮かぶ。しゃべるというほどの感じではない。必死なおしゃべりである。英語を我ながら歯切れ良く、日本語は一気に終わり、レコードをかけて、合図をしてほっとしてドアを開ける」

■国破れて山河も残らなかった…

琉球最後の王に仕えた祖父を持つ朝清は1927年、台湾で生まれた。日本統治下にあった当時の台湾で沖縄出身者は「一段下の日本人という感じで見られていたと思う」と朝清は言う。

そんな中で父の朝平は堂々と三線をたしなみ、沖縄出身者としての誇りを貫いた。母のツルや19歳離れた長兄の朝申(ちょうしん)もまた、朝清に故郷の自然や歴史文化の豊かさを説いた。

1941年に太平洋戦争が始まると、台湾からも多くの学生が日本軍に動員された。医者を目指して台北高等学校に進学していた朝清も、17歳で陸軍二等兵として徴兵された。

日本軍は真珠湾攻撃をはじめ、マレー半島やフィリピン、シンガポールなど各地を攻め落とし、戦勝ムードに沸いていた。シンガポール陥落に際して山下奉文中将が英軍司令官パーシバル中将に無条件降伏を迫った会見。映像を見た朝平は「この戦争は勝つとは限らんぞ。軍人が傲慢(ごうまん)になるといいことはない」と言い、家族を驚かせた。

その父は終戦を見届けた直後、この世を去った。再び沖縄の地を踏むことはできなかった。

朝清が母や兄たちと沖縄に戻ったのは終戦後の1946年12月。引き揚げ船で目に飛び込んできた景色は、幼い頃から聞かされていたものとは「別世界だった」。激しい艦砲射撃を受け、白くむき出しになった山肌。母は「国破れて山河ありというけれど、山河も残らなかったわね」とつぶやいた。

■「誇大妄想」と一笑されたラジオ

帰郷から間もなく、朝清は「東恩納博物館」で通訳や翻訳の職に就いた。博物館は、米軍が戦中に首里などで収集した文化財を陳列していた。漆器や陶器、紅型や上布、寺から持ち出したであろう仏像も並んでいた。

博物館で出会った医師の誘いで検査助手を経験したことも。もっぱらアメリカ人を相手にする女性の性病検査にあたり「こちらは女の子の手も握ったことがない。こればかりは辟易しました」。

同じ頃、沖縄民政府の文化部芸術課長に就いていた兄の朝申は、ラジオ局の開設に取りかかった。台湾でラジオ放送に携わっていた朝申は「沖縄のように島が多いところでは、娯楽と情報と教育の面でラジオほどいいものはない」と周囲に説いて回った。民政府の副知事には「電気も受信機もないところでできるわけがない。誇大妄想もいい加減にしろと笑われるぞ」と一蹴されたが、諦めることなく米軍政府の協力を取り付けた。

そして朝清がアナウンサーに抜てきされ、具志川村(現うるま市)の民家を改装した放送局で琉球放送局AKAR(琉球の声)が開局した。

その後、朝清は米国留学を経て琉球放送でテレビ開局や経営に携わり、67年には沖縄放送協会(OHK)の会長に就任。72年の日本復帰と同時に東京のNHKへ転勤が決まり、家族とともに沖縄を離れた。

米国人の妻ワンダリーとの間に生まれた3人の息子のうち、長男の慈温(ジョン・カビラ)と三男の慈英は芸能界で活躍を続けている。

復帰は朝清の目にどう映ったのか。「『祖国復帰』という言葉には抵抗感がありました。祖国は日本ではなく沖縄であり、あくまでも施政権の返還だと思っていました」

(大城周子)

(文中敬称略)

全3回連載:「一つの日本」に抱いた失望、妻と貫いたフェア精神 川平朝清さん(2)に続く

【関連記事】

▼「父からバトン渡された」ジョン・カビラさん、親子で沖縄戦後史語った番組が脚光