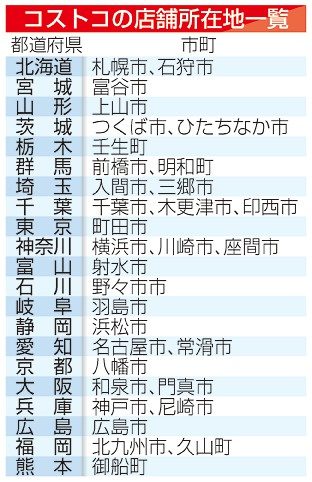

米国系会員制スーパー「コストコ」の日本上陸から今年で四半世紀。日本法人は地方で出店を進め、自治体は誘致に力を入れている。雇用創出や税収増といった波及効果を期待し、用地や周辺道路を整えてアピール。誘致成功で人口増に転じた町もある。地元商店からは競争激化に不安も漏れるが、衰退する自治体の首長にとってコストコは頼みの綱に映る。

「町の知名度が一気に高まった。まるでテーマパークだ」。熊本県御船町の藤木正幸町長は強調する。誘致のため「上京しては日本法人に名刺を置きにいった」。2016年の熊本地震後は「復興のシンボルに」と掛け合った。

21年に開業し、減少傾向だった町の人口は3年で300人ほど増え、固定資産税など税収も上向いた。

半径10キロの人口50万人以上、駐車場収容800台以上―。日本法人の出店条件は明確だ。ケン・テリオ支社長は特に「商圏の人口規模を最も重視している」と話す。開業すれば数百人の雇用が生まれ、時給は全国一律1500円以上だ。

現在は21都道府県に33店舗を構える。次の出店への関心は高く、24年は滋賀県東近江市、福岡県小郡市、沖縄県南城市に出店する。小郡市はコストコと立地協定を提携し、地元雇用や災害時の物資供給を確認。用地が商業施設の建設が制限される「市街化調整区域」だったため、市は許認可の権限を持つ県に掛け合い実現させた。

山梨県南アルプス市は観光施設跡地を地権者から買収。道路や水道の整備後、コストコに約6ヘクタールを約8億6千万円で売却し、25年に開業予定だ。

コストコは1999年4月に福岡で日本に初出店し、店舗網を広げてきた。

東京経済大の丸谷雄一郎教授(国際マーケティング論)は、日本で一度も撤退していない点を挙げ「行政は店を中核とした街づくりがしやすい」と指摘。「独自商品をそろえて試食を促し消費を娯楽とする演出ができている」と話す。

地元では期待と不安が入り交じる。今年開店する南城市では、スーパーの40代店長が「コストコで食品を仕入れ、小分け販売したい」と期待。コストコはガソリンも販売しており、石油販売店の店主は「売り上げは間違いなく落ちる」と話す。

地域の商店は過去、郊外型量販店の進出で衰退した経緯がある。西日本地域でコストコ誘致に関わった首長は「地元商店に影響がないとは言えない。だが何もしなければ地域の商業は人口減少で成り立たなくなる」と話した。

8月開業予定のコストコ沖縄南城倉庫店=3月29日、南城市玉城垣花

8月開業予定のコストコ沖縄南城倉庫店=3月29日、南城市玉城垣花