(1)パジャマで待った「大人の集う場」私が社長になるなんて…から続く

プラザハウスが開業して4年後の1958年にコザ市上地に生まれた平良由乃(62)にとって、米国文化は身近な存在だった。繁華街の「中の町」にあるAサインバーからはフィリピンバンドの演奏が流れ、着飾った米国人が出入りするのを見て育った。

米軍基地内で住宅建設に携わっていた父・幸雄が建てた自宅には外国人住宅を併設。男性米兵と沖縄の女性の夫婦が住んでいて、よく基地の中で買ってきたタオルやシーツを譲ってもらっていた。「外国人に対する憧れを感じていた」と振り返る。

沖縄が日本復帰する直前の70年代初頭、子弟を県外の学校に「留学」させるコザの実業家が多くいた。幸雄と母・マツエも由乃を熊本県の私立中学校に入学させることを決める。「この年で親元を離れるのか」。そう思いつつ、由乃は71年、同級生6人と共に熊本に渡った。

■テレビで見た「日本国万歳」

復帰直前にパスポートを持って熊本に渡った7人の子どもたち。中学校では「沖縄だからとバカにされないように」と必死で勉強した。

野菜や魚中心の日本的な食生活に肉が恋しくなり、ポークランチョンミートやコンビーフハッシュを親に送ってもらって食べた。他県出身の生徒がうらやましがる様子を見て「沖縄って豊かだったんだ」と感じた。

72年5月15日の沖縄の日本復帰も熊本で迎えた。沖縄出身の生徒7人が授業中に教師に呼ばれ、テレビを見せられた。東京で開かれていた記念式典の様子が映っていた。巨大な日の丸を前に佐藤栄作首相(当時)が「日本国万歳」と叫ぶ様子が印象的な式典だ。

由乃にとって、コザ騒動は「何かが燃えていた」とおぼろげな記憶でしかない。それでも各所で「沖縄を返せ」を耳にし、テレビ報道などで復帰に向けたうねりを実感してきた。「いよいよ沖縄も日本になるのか」。東京の式典をテレビで見て、由乃は安どしていた。

■世界に一番近かったはずの沖縄

体調を崩したこともあり、沖縄の日本復帰から数カ月後に由乃は帰沖。沖縄市立山内中学校に転入した後、普天間高校に進学した。中の町の自宅から高校までのバス通学で、途中下車してよくプラザハウスに立ち寄った。ファッションを扱う「ロージャース」や洋書店がお気に入りだった。

70年代に入ると米国のジーンズブランド「リーバイス」などの製品も勢いが出てくるようになる。洋服やバッグには手が届かず、米国製のギフトカードや包装紙を眺めて過ごした。「とにかくキラキラしていた。それだけで1~2時間は見ていた」と振り返る。

熊本での生活を経て感じる本土との「ギャップ」は帰沖後も拭えずにいた。毎年5月15日になると学校では討論会が開かれたが「日本政府にどうしてもらうか」との議論が大半だった。由乃が熊本の質素さや沖縄の豊かさを語っても理解してもらえなかった。

「復帰前は世界に向いていた沖縄の人たちの目線は、復帰後は『右向け右』で東京に向くようになった。世界に一番近かったのに、日本に向かったために『一番遅れた県』になってしまった」。子どものころから米国文化に慣れ親しんできた由乃は「今、余計そう言いたい」と強調する。

■きっかけはミーハー心

東京で短大、専門学校を出た後は、ファッション業界で働いた。東京で働いていた80年代初頭は、日本の経済力が世界で存在感を発揮し始めていたころだ。

由乃にとって沖縄は、友人と一緒に帰省してビーチで遊ぶ場所になっていた。「東京が進んでいると思っていた。あまり帰りたくなかった」と語る。

そんな中の86年、ハンバーガーチェーンの「A&W」を手掛けていた父・幸雄がプラザハウスの経営権を取得した。香港華僑のオーナーが、英国から中国への香港返還決定を機に、香港からカナダへの移住を決めたためだ。

幸雄に「手伝ってくれ」と請われて思案していたころ、沖縄に帰ると海外の有名ブランドの社長と面会できた。「東京のファッション業界にいても会えない人だった。沖縄は世界に近いかもしれない」。ある種の「ミーハー心」も帰沖を後押しした。

■「社長の娘に何が…」

1987年に帰沖した由乃は「企画室長」としてプロモーションなどを担当する。しかし周りの目は厳しく「社長の娘が帰って『お前は何できるの』と(周囲は)見物していた。一人で粛々とできることを探していた」と明かす。

イベント企画から始まり、97年の創業40周年記念の大幅増床事業などに取り組み、懸命に働き続けた。

2000年以降、プラザハウスは、逆境に直面する。首里城公園(那覇市)や沖縄美ら海水族館(本部町)などが観光地として注目されるようになると、観光バスは中部を素通りするようになった。県内各地の米軍基地返還地などにショッピングモールが建設され、15年には徒歩圏内に九州最大級の大型施設も開業した。

身の丈に合った経営状態を維持することを考え、売り上げや従業員が減っても利益を出せる体質に変革を図った。新型コロナウイルス禍の前はインバウンド(外国人観光客)向けの事業展開の提案も多かったが「自分たちのスタイルを変えずにいこう」と我慢し続けた。

■世界とつながる窓に

スタッフには「よそに行けば何でもあるし、ネットでもモノは買える。自分たちなりの空間作りや調達の仕方をしないといけない」と説いてきた。

2019年に国内外の食料品を扱う「ロージャースフードマーケット」やミニシアターも開業した。

観光客に依存する体質から抜け出したこともあり、新型コロナ禍でも影響は最小限にとどまっているという。「(団体ツアーで)連れてこられるのではなくて、選んできていただく場所にしないといけない。(インバウンド向けに)フロア全部を薬局にしていたら今頃大変だっただろう」と語る。

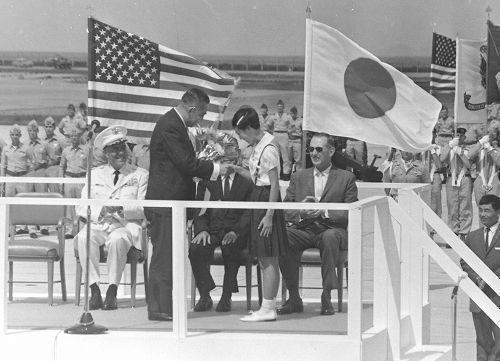

由乃が取材を受けた「ライカムアンソロポロジー」は、プラザハウスをはじめ、復帰前の「琉米文化」を発信する場所だ。預かった約8千枚の写真を保管し、テーマや季節ごとに入れ替えながら公開している。 「沖縄は米国を通じて世界と直結していた。キラキラしていたワンシーンを未来に生かせたら」と目を細める。来客が思い出話のゆんたくを始めて、それが写真のキャプションになることもあるという。

1940~70年代、経済・技術発展が著しい、いわゆる「ミッドセンチュリー」の時代を米国として過ごした沖縄。由乃はそれを「強み」と考えている。「沖縄は本土から少し離れた場所にあって、個性的でいられる土地だ。父もそうだが、海外のブランドを沖縄で根付かせて成長させているのも事実。沖縄の人はたくましい」と強調する。

沖縄の人々と米国や世界をつなぐ「窓」の役割を果たしてきたプラザハウス。「アメリカは合衆国で移民がいて、いろいろな人がいた。米国と沖縄がつながっていることはネガティブなこともあるが、もっとポジティブに沖縄の良さを発信できるんじゃないか」。由乃は力を込めた。

(敬称略)

(塚崎昇平)

【あわせて読みたい】

▼沖縄で戦後初のアナウンサー 島に響かせた希望の声 川平朝清さん

▼芭蕉布と生きて100年「偽りのない仕事」今も 人間国宝・平良敏子さん

▼沖縄戦写真「カラー化は76年越しの会話」…ツイート男性が感じるパラレルワールド