written by 座波 幸代

琉球新報で2021年1月から6月末まで展開した「『女性力』の現実 政治と行政の今」。個人的には、このキャンペーン報道を始めるに当たって、裏テーマが二つあった。

◆ジェンダーの話は生活面?

新聞紙面も男性中心社会が反映され、政治行政面に登場するのは男性が圧倒的だ。政治や行政分野で「女性議員」誕生や「女性初の○○」という記事は取り上げても、実際に女性議員や候補者らが直面する課題や、自治体におけるジェンダー・ギャップについての検証は全くできていなかった。新聞紙面自体が「政治は男のもの」というようなジェンダー・バイアスの再生産に加担してきたのではないか、という反省を踏まえ、あえて政治行政面で女性やジェンダー平等を前面に打ち出すことに意義があると感じていた。

もう一つは、ジェンダーの問題を男性の記者も一緒に取材し、形にしていくことだった。琉球新報はこれまでも、男女の格差や女性への性暴力、組織の女性登用の遅れや働き方などに問題意識を持つ女性記者たちが、ジェンダーの問題を掘り下げるさまざまな報道を展開してきた。3月8日の「国際女性デー」の報道も手厚かった。ただ、「ジェンダーの取材は女性がやるもの(女性がやればいい)」という雰囲気に疑問もあった。また、これまでの企画の多くは社会面や生活面の掲載だった。

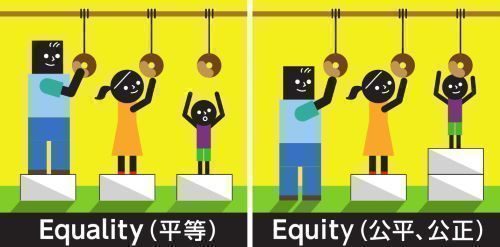

意思決定の場に女性が少なく、ボーイズクラブの存在する新聞社自体が「これは政治面、これは社会面、これは生活面」などと勝手に区分けしてきたことを、変えたい。女性の記者も男性の記者も、一緒にジェンダーの取材に携わることで「女性が直面する壁」を知り、そのおかしさや偏見・差別への憤りを共通体験することで、現状を変えられるのではないか。それによって、「こうあるべき」を一方的に振りかざす「マッチョなおっさん新聞」とは違う、読者と共感や議論を広げて政治や社会をよりよく変える新たなステージに進んでいけるのではないか。政治への無関心や分断を乗り越え、それぞれが当事者意識を持って動く時代に向け、「have to be(~べき)」より「let's(~しましょう)」を感じられる紙面にしたい、と思っていた。

◆「おかしい」と声を上げる

女性議員らへの取材を通して、「分かる、分かる」とうなずく場面が何度もあった。仲村未央県議は結婚した時、男性の先輩議員から、夫の朝食は毎日ちゃんと準備しなさい、という言葉を投げかけられた。女性の市町村議員からはおなかを触られ、「子どもはまだ?」と聞かれた。自身は今まで通り変わらないのに、結婚や出産を機に、周囲が女性をラベリングし、「仕事もバリバリ頑張れ」「夫の朝食は1日も休みなく作るのが当然」「結婚したらすぐに子どもをつくらないと」と固定的役割の観念で追い詰めていく。

仲村県議の「議員だからではなく、女性を取り巻く状況として、年齢や結婚などに関わるタイミングで傷つけられることは多い。いろいろな女性たちが、悔しく悲しく感じながら乗り越えてきた現実」という言葉に深く共感した。

大山礼子・駒沢大教授(政治制度論)は、国会から地方議会に至るまで「圧倒的な男社会」で、女性や若い世代の議員が少ない問題の一つは、「政策がゆがむ」ことだと指摘した。女性や若い世代が意思決定の場にいないことで、女性や若者のニーズに対応する政策の充実は後回しにされがちになる。それによって議会が「自分たちの代表だと思ってもらえない」ことで、議員のなり手不足や議会不信に拍車がかかり、悪循環となる、と問題視した。

私自身、結婚・出産後に突然、元上司に「ママさん記者」と呼ばれた時はぶっ倒れそうだった。社内での自分の仕事の位置づけや取材先の態度の変化をひしひしと感じた。一方で、これまでのような働き方はできないが、仕事も家事も完璧にしなきゃと変なプレッシャーを自身に掛けていた。今振り返れば、いろんな「呪縛」にがんじがらめだったと思う。

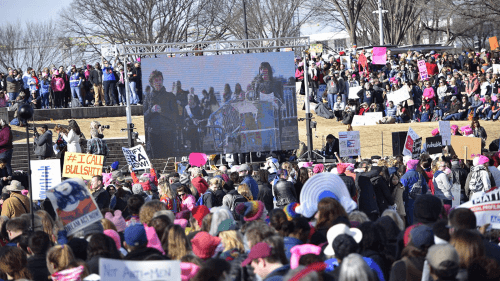

企画を始めるに当たり、私自身の考えの礎にあったのは、学生時代に専攻した社会学で学んだ「当たり前を疑う」という考え方やブラックフェミニズム、そしてワシントン駐在時代に見たウィメンズマーチをはじめ、「おかしい」ことに「おかしい」と声を挙げる人々の力だった。

性暴力を告発する「#Me Too」ムーブメントや、黒人差別解消運動「ブラック・ライブズ・マター(BLM)」など、トランプ政権の政策や白人男性優位の社会、同性愛差別などに声を挙げる抗議活動が毎週末のように米国内で行われていた。抗議や怒りは投票の力となり、中間選挙の結果、女性連邦議員は過去最多となり、初のムスリム女性議員やネイティブアメリカンの女性議員、レズビアンの議員やゲイの州知事が誕生した。

>>#MeToo とウーマンラッシュアワーから考える師走in 2017年

>>ヤオ先生と考えた!ソーシャル・ムーブメントを「変化」につなげるには

「女性問題」「黒人問題」などと区切ることは、沖縄にある米軍基地の問題を「沖縄問題」と言い切る構図と全く同じだと思う。「問題」を押しつけているのは誰なのか。「差別する側」「問題を放置している側」が変わらないと解決しない点で、これまで見てきた「問題」は共通している。

◆半径3メートルから

そんなこんなで始まった「『女性力』の現実 政治と行政の今」は6月末で終了した。読者からの反響は大きかった。その多くが「女性をもっと意思決定の場に」という賛同の声だった。また、沖縄の根深い男尊女卑の背景をもっと深く掘り下げてほしい、男性だけでなく上の世代の女性が同じ女性に対して役割を押しつける連鎖を変えてほしいという要望もあった。「きれいごと」だけでなく、現実に横たわる根強い差別をしっかり取り上げてほしい、という声もあった。一方通行の報道ではなく、「現状を変えたい」という思いが広がった手応えを感じた。

連載企画を展開中に、くしくも東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗前会長の女性蔑視発言があった。日本のジェンダー格差の深刻さがあらためて浮き彫りになったと共に、「おかしい」「このままではいけない」と抗議の声を上げる人々の輪が広がり、報道が社会の動きにシンクロした。声を上げ、制度や仕組みの変化につなげていく流れが日本でも、沖縄でもどんどん起きるかもしれない。そんな期待も感じた。

今回の企画を通して、私自身の財産になったのは、同僚記者たちの言葉だ。報道の締めくくりに記者座談会をオンラインで開いた。西銘記者は報道を通して「みんなが何となく思っていたジェンダー・ギャップを文字にして、データにして『見える化』したことに意義があった」と語り、比嘉記者は市町村議会の取材を通して多選の議員の問題や「若い人たちの声が政治に届かない」課題を実感していると話した。

明記者は性的マイノリティーの人たちが直面する壁にも問題意識を広げ、「個人的にはすごく変わった」と取材の関心分野や意識、働き方の変化を語った。玉城デニー知事へのインタビューで、知事自身のジェンダーバイアスについても鋭く切り込んだ梅田正覚記者は企画を振り返り、「ジェンダーの課題は政治や行政の分野のみならず、私たちが働く琉球新報も同様だ」とはっきり指摘した。

県議会担当として政治畑での経験が長く、選挙報道にも携わってきた吉田健一記者は自身の結婚・育児の経験を通して「自分自身にも性別役割の固定観念があった。自分自身から変わっていかないといけないと思う」と語った。企画に携わったことで同僚たちのジェンダー平等への意識が高まったことは、身近な大きな一歩だとうれしさがこみ上げた。

また、琉球新報の4コマ漫画「がじゅまるファミリー」の作者、ももココロさんは、報道に触れたことを機に、自身の作品の登場人物たちの描き方を見直した。エプロンやスカートが定番だった母親がズボンをはいたり、料理や洗濯などの家事を男性が担当したりと、固定的役割分業の押しつけにならない描き方を意識するようになった。ももさんの温かなまなざしにはいつも感謝の念でいっぱいだ。

>>>あしき慣習を変えるには?<「女性力」の現実 記者座談会>上

>>>母ちゃんはエプロン姿じゃなくていい!4コマ漫画家が「ジェンダー」をアップデートした

◆多様性は強さになる

7月11日の那覇市議選は、投票率は46・40%と過去最低だった。一方、過去最多の女性候補者13人が当選し、定数40の議会で32・5%を女性が占めることになった。これは県内議会最多の女性比率だ。20代の議員も3人誕生した。LGBTQ(性的マイノリティー)であると公表して選挙に挑んだ候補者もいた。いつもの顔ぶれが並ぶ「おっさん政治」から、多様性が広がる道筋に光が差した気がした。

長く続いてきた制度や考え方、社会の仕組みを変えるのは難しい。政治行政分野の課題解決に向けた道のりはこれからで、既得権益層は変わることを拒み、バックラッシュも必ず起こるだろう。政治や行政分野だけでなく、女性、非正規従業員にしわ寄せがいくコロナ禍の課題、企業内の女性登用の現状、地域社会での男女格差など、取り上げていかなければならない問題は山積みだ。

だからこそ、女性をはじめ、多様なバックグラウンドや経験、考え方を持つ人たちが意思決定、政策決定に関わることが大事だとあらためて伝えたい。新型コロナをはじめ想定外の困難が次々と押し寄せる今だからこそ、ボーイズクラブのような同質性が高い組織より、多様な視点や力を補完し合える組織や社会の方が柔軟に対応していけるのではないか。各人が「自分らしさ」を発揮できる社会こそが、さまざまなアイデアや変革を生み出し、問題解決の「引き出し」を増やすことにつながるのではないか。多様性は強さになる。そんな信念を持っている。

声を上げ、半径3メートルくらいの身近な人々と動くことで、何かが変わるかもしれない。自分自身が動き、周囲にいる人々が変わっていくことで、最初はさざ波でも大きな変化のうねりにつながるかもしれない。取材や記事を通して、共感をつなぎ、社会を変える力にするカタリスト(触媒)でありたい。その「変化」を見える化して広げていくことがこれからの宿題だと思っている。

座波 幸代(ざは・ゆきよ) 政経グループ記者 1975年、那覇市首里生まれ。2001年入社。政経部経済担当で観光やIT企業を取材したり、社会部で貧困や雇用問題を取材したり、NIE推進室で小中学生新聞「りゅうPON!」を作ったり。琉球新報Style編集部、ワシントン特派員の経験で「アメリカから見た! 沖縄ZAHAHAレポート」も書いてました。カレーとビールと音楽が好きです。

沖縄発・記者コラム 取材で出会った人との忘れられない体験、記事にならなかった出来事、今だから話せる裏話やニュースの深層……。沖縄に生き、沖縄の肉声に迫る記者たちがじっくりと書くコラム。日々のニュースでは伝えきれない「時代の手触り」を発信します。