家計で負担する教育費について取り上げるシリーズの第5回。今回は2021年度から本格的に始まった「GIGAスクール構想」で使用するパソコンやタブレットなど学習端末の自費購入について考える。

もはや「必需品」

うるま市の具志川高校では生徒・教師双方にとって、学習端末は必需品だ。

学習端末は主要5教科だけでなく、体育などの実技科目でも活用する。検索に使うだけでなく、生徒同士の協同の学び、学習の振り返り、資料作り、プレゼンテーションなど使い方は多岐にわたる。宿題や自主学習、テスト対策には学習支援アプリ「スタディサプリ」を活用する。端末上で教科担任とのやりとりも可能だ。学校に来られない生徒には課題を配信し学びを保障している。

保健室利用などの健康管理、遅刻指導や進路相談を含む生活指導でも学習端末は欠かせない。日々のスケジュールも毎日端末に自動配信され、容易に確認できる。赤嶺信一校長は「一律一斉ではない個に応じた学び、探究する力を育てるために学習端末はますます必要になる」と強調する。

教師の働き方も変わった。連絡事項は全てデジタルで共有し会議をペーパーレス化。職員朝会は週に1度はオンライン、週に2度は行わずに20分前倒しで授業を始め、下校時間を早めた。小テストの採点や宿題の確認を自動化し業務の効率化を図る教師もいる。その分、授業研究に時間を充てることができているという。

高校では保護者負担

国の「GIGAスクール構想」により、2021年度から全ての小中学校で1人1台の端末を活用した学習が始まった。GIGAスクール構想とは、児童生徒に1人1台の学習端末を整備し、子どもの個性や習熟度に応じた最適な学びの提供と教育現場におけるICT化を目指す取り組みだ。使用する端末は、小中学校では国の支援で自治体が準備し、児童生徒に貸し出される。

しかし、高校生への国の支援は住民税非課税世帯の生徒が使用する分のみ。それ以外の整備の方法はそれぞれの自治体の判断となる。沖縄県は、高校でも同じような環境で学びを継続するため2022年度入学の高校1年生から、保護者負担で学習端末を購入することを決めた。

ただ、文科省が提唱する「全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現」を目指し、学習端末の活用で学びのあり方自体が変わりつつある具志川高校のような先進事例がある一方で、学校によっては端末の活用が思うように進まない現状もある。「GIGAスクール構想」もまだ一般的に認知されているとはいえず、保護者からは端末の活用方法や出費がかさむ入学時期の予想外の持ち出しに疑問の声が上がる。

「使っているのか分からない」

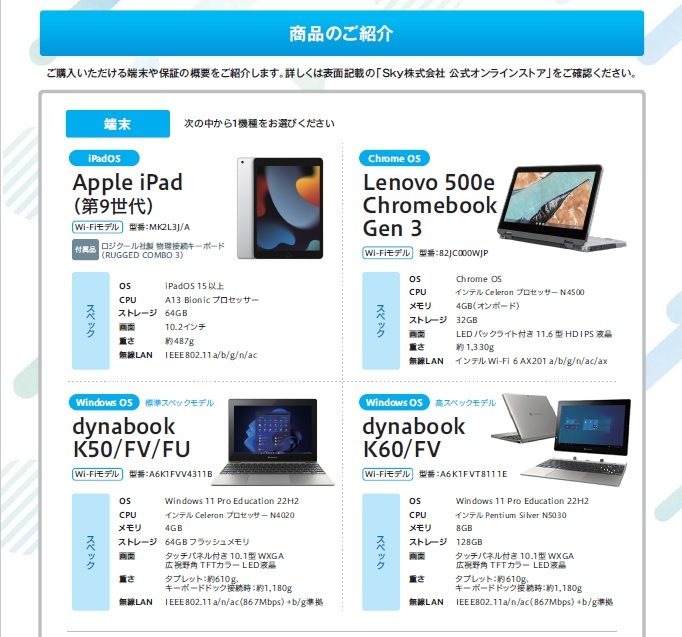

2023年度、長男が本島南部の高校に入学した女性(40)は、高校の入学説明会で学習端末の購入が自己負担だと知った。新規購入の際には一律1万5000円の補助があり、県のECサイトで購入した場合には3年間の物損・盗難保障がつくという。学校が推奨する端末は4種類あり、長男は「先輩や友だちも選んだから」と最も高額のiPadの購入を希望した。

補助があるとはいえ、高額な買い物。できるだけ安く購入するために家電量販店や大手通販サイトでも探したが、結局県のサイトで購入することにした。購入段階での出費が少ないこと、保障が手厚いこと、県のサイト以外で購入する場合には別途補助金申請をしなくてはならず、その煩雑さがないことも決め手となった。価格は、補助を差し引いて5万4000円だった。

「高いとは思ったけど、授業で必要、周りも買っていると言われたらダメとは言えない。制服代に作業着代、教科書代、その他の校納金合わせて入学時に20万円近く支払った。その上iPadも購入しなければならないのは正直厳しい。全額公費負担とまでは言わないが、もっと補助を増やしてほしい」とため息をつく。

県教委教育支援課によると、2022年度、約76%の新1年生が学習端末を購入した。そのうち9割が県のECサイトを利用。iPadに人気が集まったという。残る24%が、自宅にある端末を使用する生徒と貸与が占める。

長男が高校に入学後、女性の家には夏休み前にiPadが届いたが、長男が端末を使って勉強している姿を見たことはない。「家ではたまにYouTubeを見ている程度。学校でどう使っているのかも分からない。学習に必要だからと言われて購入したのに、これなら貸与で十分だったのでは」と不満がくすぶる。

「宿題は学校で終わらせる」

学習端末を活用するには、インターネット環境の整備も欠かせない。宿題や課題の配信・提出を端末上で行う高校もあるため、自宅にインターネット環境がない生徒からは「学校で宿題を終わらせている」「スマホでテザリングしている」などの声も聞こえる。ある保護者は「子どもがスマホの通信量が足りず宿題ができないというので、無制限に変更した。高校卒業まで支払うのは負担だ」とこぼす。

自宅にネット環境がない生徒を対象に、県教委はモバイルルーターの貸し出しも行っている。ただ、受益者負担の原則から通信料は自己負担。そのためか貸与希望者は少ないという。

有料の学習サービスの導入も

民間のオンライン学習サービスを導入する高校も増えている。前述の具志川高校は宿題、定期テスト対策に「スタディサプリ」を活用する。豊見城南高校ではeラーニング教材「すらら」を導入した。すららは小学校から高校までの幅広い学習範囲が特徴で、つまずいた内容をさかのぼって学ぶことができる。授業だけでなく、朝の学習でも活用し、生徒1人1人の学力の底上げを図っているという。

「スタディサプリ」と「すらら」はどちらも有料の学校向けサービスで、利用料は保護者負担となる。説明会では保護者から「個人で契約するより安い」「自宅でも使えて良い」との声があったという。両校とも「保護者の負担増には変わりないので、丁寧に説明したい」と話す。

端末の貸与、通信費の支援も

非課税世帯の生徒に貸し出すために沖縄県が準備した端末は1万650台。学校の規模や生徒の家庭環境を鑑みて、各高校に80~370台を配備した。

非課税世帯以外の生徒に貸与するかどうかは各学校の判断となる。県教委の担当者は「非課税世帯が優先だが、学校に端末が余っていれば非課税世帯以外の家庭にも貸与している高校もある。購入が厳しい場合は、学校に相談してほしい」と呼びかける。

一方、貸与用の端末は補償期間が過ぎているため、修理費は全額負担だ。生徒に過失のある故障・紛失は保護者に原状回復の費用を求めるとしているが、生活の厳しい世帯に負担させられず、学校が対応せざる得ないことも。そのため、貸与の手続きを取る際に、年間3700円程度の紛失・盗難保険への加入を勧める高校もあるという。

受益者負担が基本の通信料についても、支援制度はある。生活保護世帯や非課税世帯が申し込める授業料以外の教育費の負担軽減のため支給される「奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)」には、20年度から通信費として年間1万4000円が加算された。

文科省は、これからの学びにとってICTはマストアイテムであり、ICT環境は鉛筆やノート等の文房具と同様に必要不可欠なものとなると強調する。ただ文房具にしては高価で、ただでさえ物入りの入学時期に重い負担増となるのも事実だ。学習端末、通信費ともに支援制度があるので、費用の捻出が厳しい場合はまずは学校に相談してほしい。

(隔週金曜掲載)

比べる!備える!家計から出る教育費 記事一覧

- (1)【制服リユース店の一覧表あり】中学入学時、制服や体育着など計10万円 リサイクル品は8割安も

- (2)幼小中高の学習費は最高水準 変える一歩は100円から

- (3)算数セット、習字セット、彫刻刀… 数回の利用で自宅に眠る

- (4)「子どもの夢」と「親の懐事情」 こんなにかかる!?義務教育後の教育資金

- (5)進むICT教育 1人1台購入、最大5万4000円 高校の学習端末

- (6)通学に「困る」 バス代負担、進学先選びに影響も 沖縄県の支援策とは

- (7)英検、数検、漢検・・・過熱する「検定ブーム」 検定料は右肩上がり 市町村ごとの補助はばらつき

- (8)国家試験「技能検定」受検料が6200円→1万5200円 高校生ら減免対象外に

- (9)「奨学金」が必要、何から始めれば? 沖縄の民間企業5団体が実施するものも

- (10)わが家に適した奨学金、どう選ぶ? 情報の入手先と注意点とは

- (11)一大イベントも、保護者にとっては大きな負担 行き先は中学校で九州、関西へ